- 著者

- シャルル・イリアルト

- 初版

- 1891年

- 引用サイト

- Google Books

Internet Archive

Wikisource

ÉTUDES D'HISTOIRE ET D'ART

AUTOUR DES BORGIA

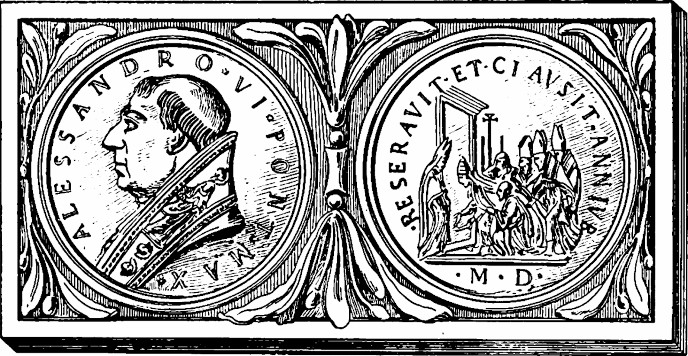

ALEXANDRE VI CÉSAR LUCRÈCE

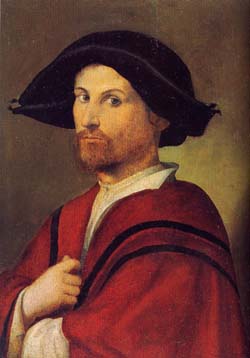

LUCRECE BORGIA

Appartenant à M.Gugenheim

CHARLES YRIARTE AUTOUR DES BORGIA LES MONUMENTS LES PORTRAITS ALEXANDRE VI L'ÉPÉE DE CÉSAR CÉSAR LUCRÈCE L'ŒUVRE D'HERCULE DE FIDELI LES APPARTEMENTS BORGIA AU VATICAN ÉTUDES D'HISTOIRE ET D'ART AVEC IS PLANCHES EN COULEUR, EN NOIR ET SUR CUIVRE, ET 156 ILLUSTRATIONS D'APRÈS LES MONUMENTS CONTEMPORAINS PARIS J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR 13 , RUE DES SAINTS-PÈRES, 13 1891 AUTCESAR AUT NIHIL ১১১১০ OFBIBLIOTHE 立 个 * A DON ONORATO GAETANI DUC DE SERMOΝΕΤΑ PRINCE DE TEANO

TABLE DES SOMMAIRES

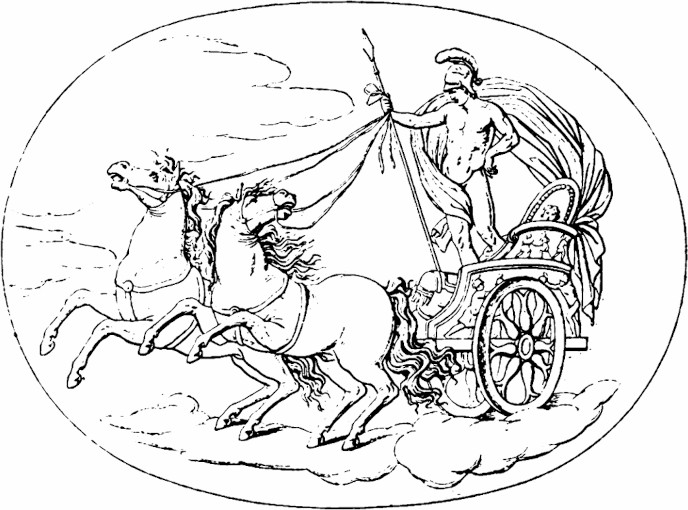

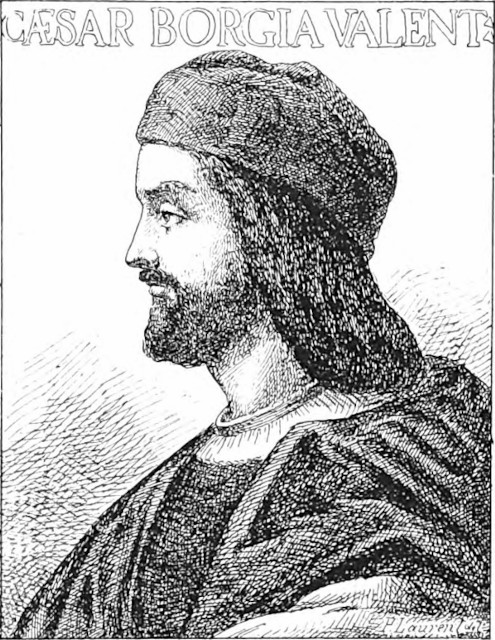

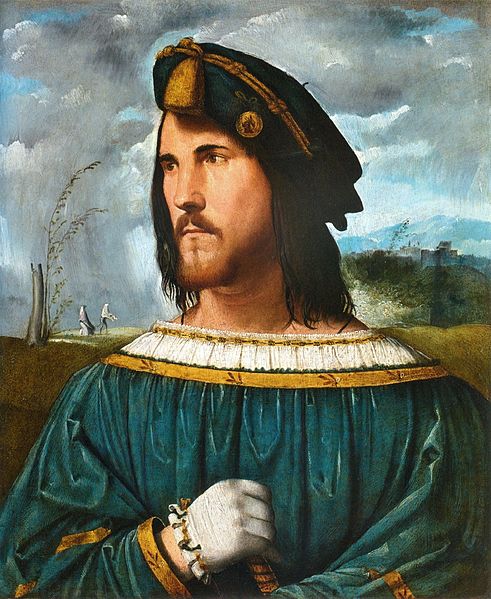

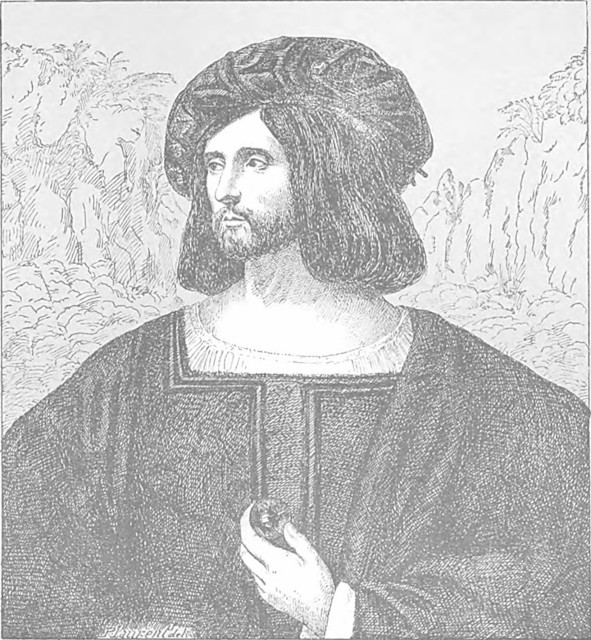

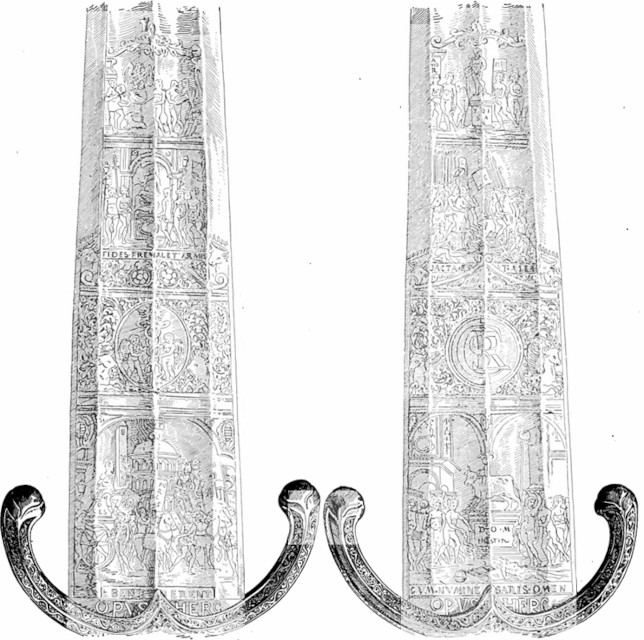

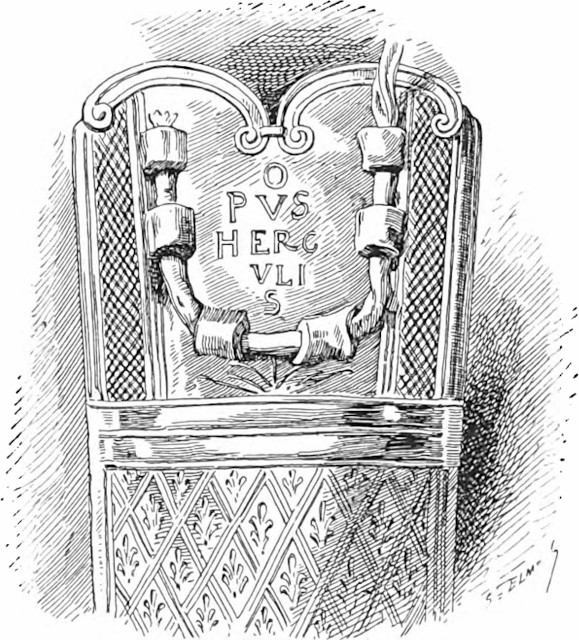

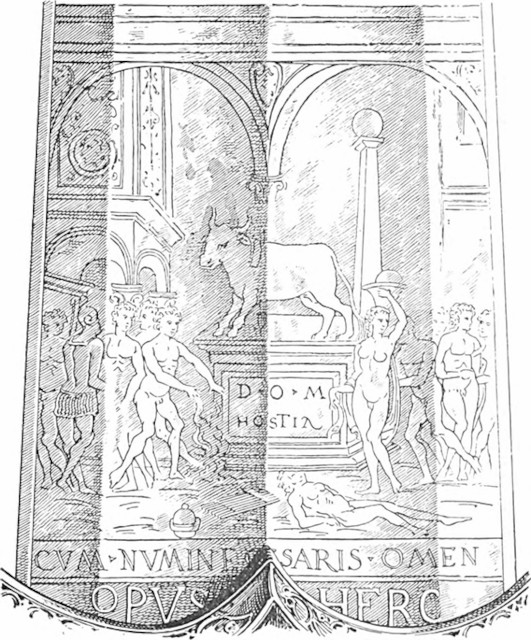

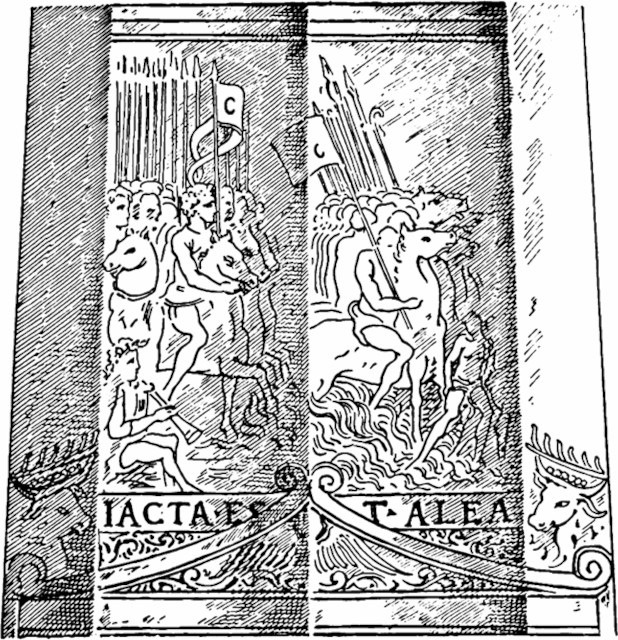

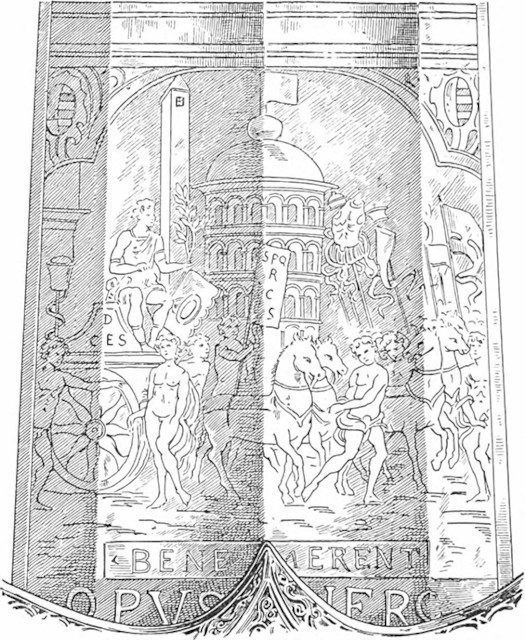

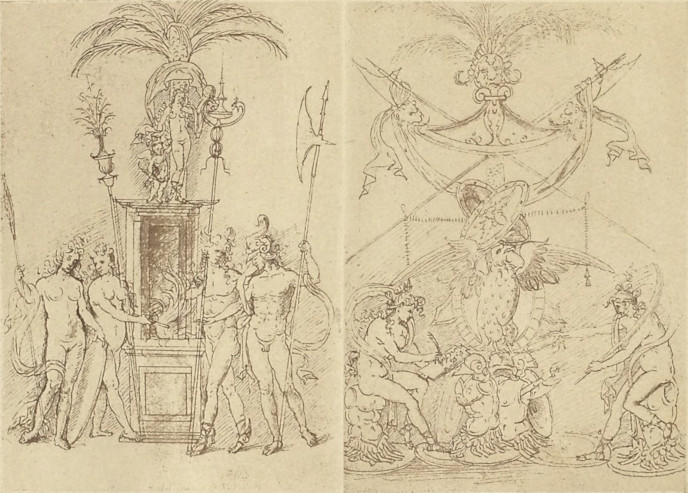

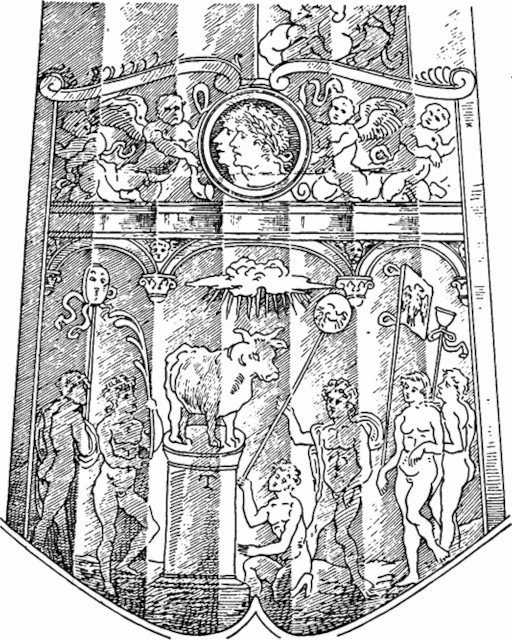

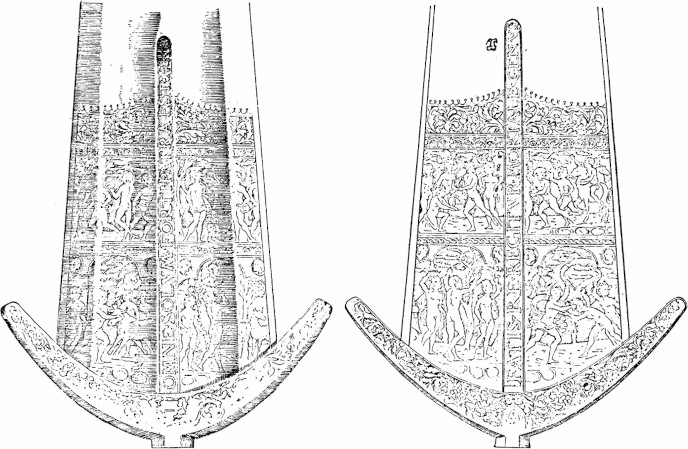

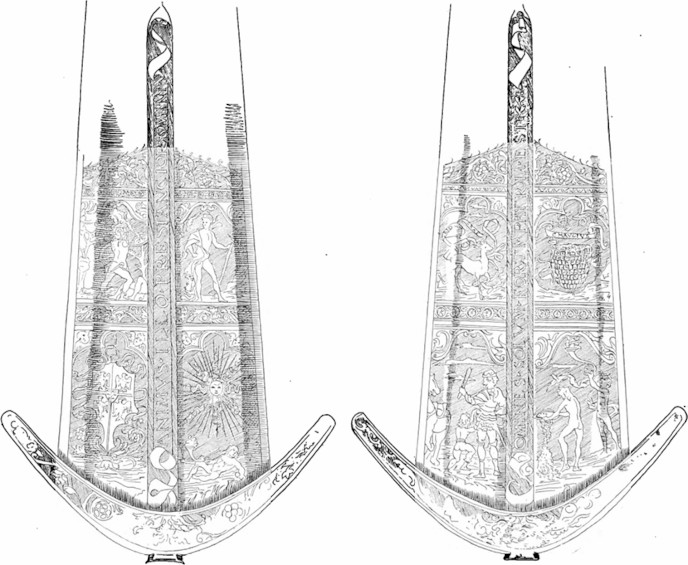

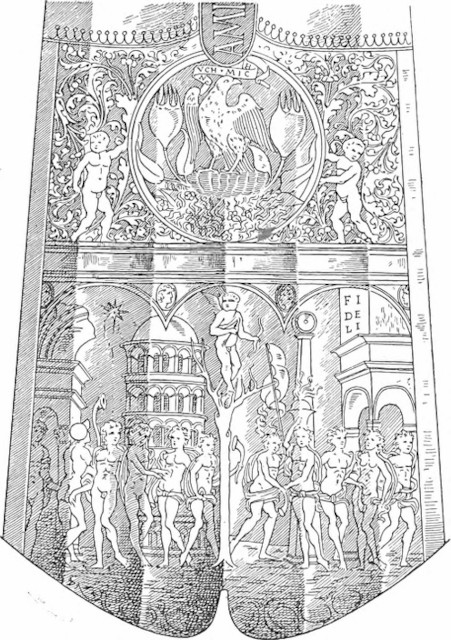

ÉDICACE. TABLE DES SOMMAIRES. ..... AUTOUR DES BORGIA Pages. V VII Les Monuments des Borgia.- Les Tombeaux.- Investigations.- Viana.- La Mota de Medina del Campo. Excursion à Spoleto.- Sinigallia, Théâtre du Bellissimo Inganno. Faënza. Forli. Imola. Pesaro. Rimini.- Cesena. Premier portrait authentique de César.- Ferrare. Bologne. PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA AU VATICAN Les appartements avant Alexandre VI. rà 28 Part prise par le pontife aux embellissements de Rome et à ceux du Vatican.- La Tour Borgia. Les appartements sont-ils lieu d'apparat ou habitation privée? Preuves à l'appui tirées des dépêches des ambassadeurs et des diarii. La salle des Pontifes avant Léon X. État actuel. Le Pinturicchio et les Borgia. Catherine.- Le portrait d'Alexandre VI. La salle de la Viedes Saints. La Dispute de sainte Examen successif des diverses salles. sainte Catherine contient-elle des portraits historiques ? La fresque de Sort des appartements Borgia depuis Sixte V jusqu'à nos jours. Étatactuel.-Projet de restauration dû à l'initiative du pontife Léon XIII. 29 à 76 VIII AUTOUR DES BORGIA. DEUXIÈME PARTIE LES PORTRAITS DES BORGIA Pages. LES PORTRAITS D'ALEXANDRE VI. Les médailles d'Alexandre VI. Portrait d'AlexandreVI. La fresque du Pinturicchio.- Le portrait du muséede Valence (Espagne.) Le buste de Paul II au musée de 87 Berlin. de A. Gordon sur Alexandre VI . Un portrait d'Alexandre VI par le Titien au musée d'Anvers. Les Fresques. Le frontispice de l'ouvrage 77à LES PORTRAITS DE CÉSAR BORGIA. César Borgia d'après les contemporains. Les Médailles.- La Sculpture. Les Estampes. Portraits dans les divers musées.- Le portrait de Bergame.- Ancienne collection Castelbarco de Milan. Imola. Galerie Hope à Deep-Deen. Conclusion Musée de Forli. Museo Civico (Correr) . 88 à 114 LES PORTRAITS DE LUCRÈCE BORGIA.-Monuments cités parGregorovius.-Les médailles- Portrait à Ferrare.- Les Majoliques. portraits gravés. Le Titien de la Galerie Doria Pamphili. Musée de Dresde. Les Un portrait disparu et retrouvé à Londres. Deux nouveaux portraits à Florence et à Venise.- Lucrèce d'après les dépêches diplomatiques du temps. TROISIÈME PARTIE Conclusion . L'ÉPÉE DE CÉSAR BORGIA Ses origines.- Elle vient aux mains de l'abbé Galiani. Son enquête sur César. 115 à 140 Ses projets d'écrire une monographie.- Travail de M. Ademollo relatif à Galiani.- Comment l'arme passe des mains de Galiani à celles des ducs de Sermoneta. tion. Le Fourreau de l'épée. Description de l'épée. Le Graveur. des gravures. Sa personnalité. Les emblèmes. Son caractère. Les Gaetani et les Borgia.- Preuve de l'attribution de l'arme. Leur interpréta Interprétation Traits caractéristi ques du maître.- Essai de catalogue. Armes du même maître dans les diverses collections d'Europe (Paris, Londres, Vienne, Pesth, Berlin, Italie, Russie). Fideli, orfèvre du duc de Ferrare. Son état civil. Dessins du maître à Berlin. Conclusion. Hercule de Documents qui nous révèlent la personnalité de l'artiste. 141 à 209 TABLE DU PLACEMENT des 18 planches hors texte avec indicationdes pagesdonnant leur explication.211 à 212 TABLE DES ILLUSTRATIONS qui se trouventdans le texte.. TABLE ALPHABÉTIQUE. 213 à 215 217 à 220 AUTOUR DES BORGIA I

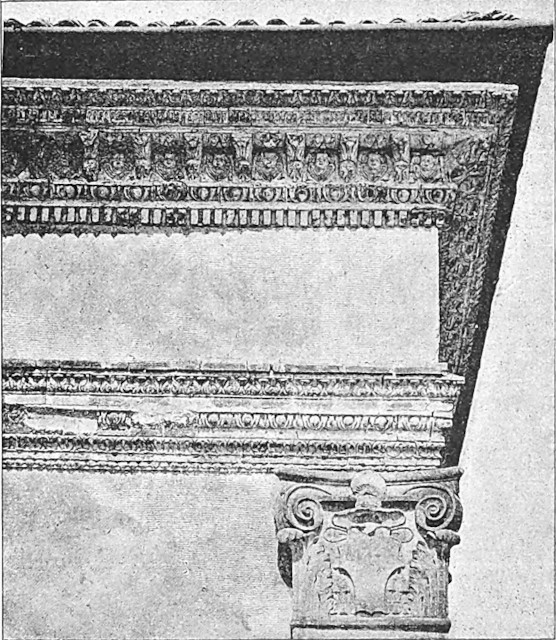

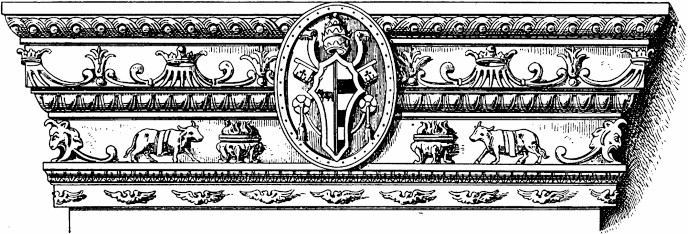

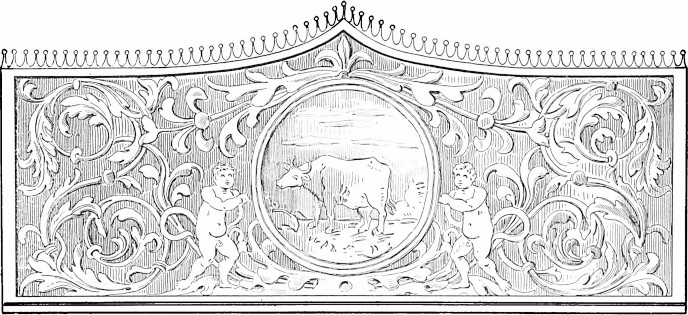

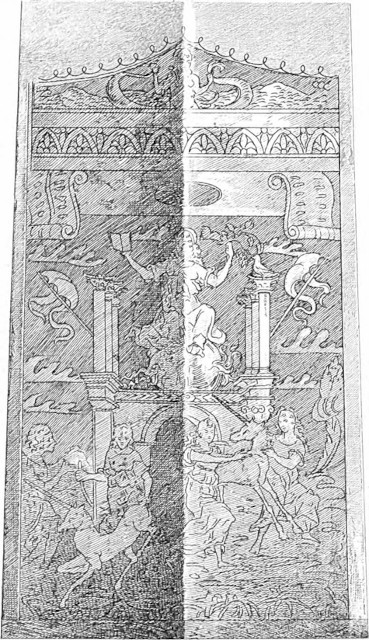

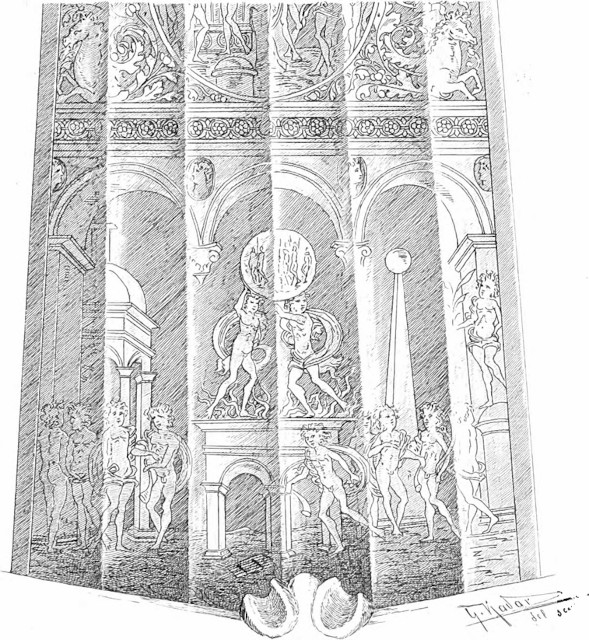

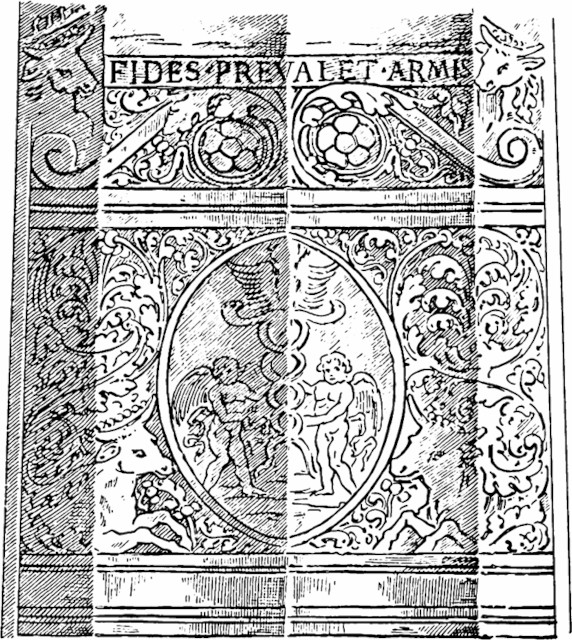

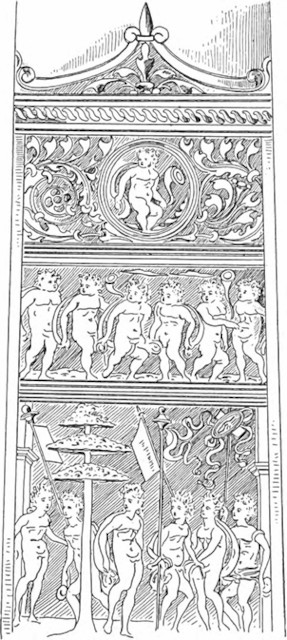

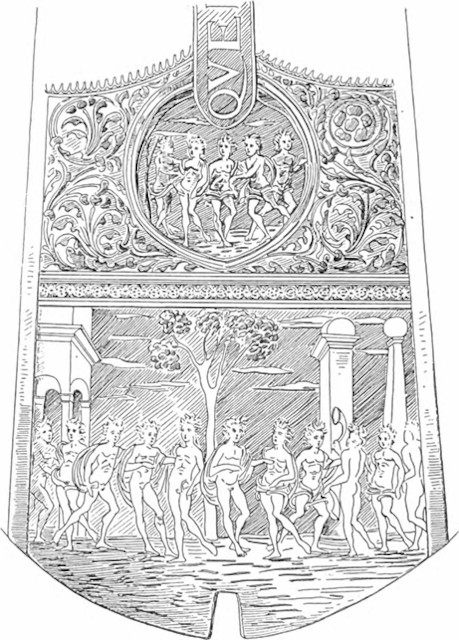

Frise dans le Palais de Ferrare.

AUTOUR DES BORGIA

Les Monuments des Borgia.- Les Tombeaux.- Investigations. Viana. La Mota de Medinadel Campo. Excursion à Spoleto.- Sinigallia, Théâtre du Bellissimo Inganno.-Pesaro. Rimini. Cesena. Bologne. Faenza. Forli. Imola. Premier portrait authentique de César. Ferrare. Après avoir, dans des études dont on n'a peut-être point perdu le souvenir, établi nettement les origines des Borgia, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier de la race, nous nous sommes attaché à rechercher tous les monuments qui pouvaient rappeler le nom des trois grandes personnalités historiques de la famille, Alexandre VI, César et Lucrèce. Plus ces monuments sont rares, plus ils sont précieux; la vue de ceux qui ont été épargnés par le temps ou la rage des hommes donnera peut-être un peu plus de relief à nos récits. Nous avons suivi lesBorja-c'est leurnom d'origine avant que le doux parler d'Italie en ait adouci la consonnance depuis Jativa, la petite ville maure de la province de Valence qui fut leur berceau, jusqu'au Vatican où deux d'entre eux, Calixte III et Alexandre VI, ont ceint la tiare. Nous les avons cherchés à Spoleto dont Lucrèce fut gouverneur pour lepontife son père; à Pesaro, où elle suivit son premier époux, le seigneurGiovanni Sforza; à Ferrare, où elle vint s'asseoir sur le trône des princes de la Maison d'Este; à Sinigallia, que César a ensanglanté; à Piombino, à Forli, à Faënza, à Imola, à Cesena, à Rimini, dans chacune des cités 4 LES MONUMENTS DES BORGIA. des Romagnes où le Valentinois a combattu ou régné; dans la Castille, à La Mota de Medina del Campo, qui fut sa prison; dans la Navarre, à Pampelune, puis à Mendavia, sur le champ de bataille où le fils d'Alexandre tomba percé de coups de lances dans une obscure embuscade; enfin, jusque dans le chœur de l'église de Viana, où son beau-frère, le roi Jean de Navarre, déposa ses restes dans un sépulcre de marbre. Malgré tant d'efforts, nous n'avons su trouver ni les berceaux ni les tombes.

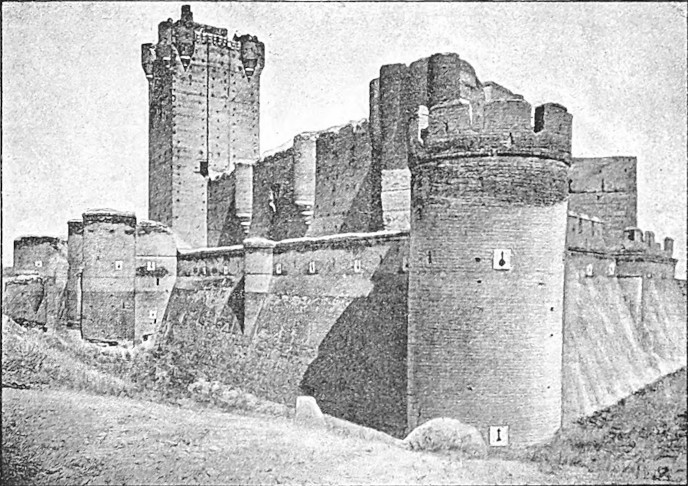

Prison de César Borgia en Espagne (La Mota de Medina del Campo).

Il est possible que les restes d'Alexandre VI reposent sous quelque pierre ano nyme dans les cryptes du Vatican; mais les custodes de Saint-Pierre passent le nomdes Borgia quand ils énumèrent les pontifes dont ils montrent les sépulcres; et l'effroyable récit de l'abandon dans lequel on laissa le cadavre du pontife le jour même de ses funérailles, autorise toutes les suppositions. Aux caveaux de San Francesco, à Ferrare, où reposent les restes des ducs d'Este, pas un nom, pas un écusson, pas un signe ne désigne au voyageur ou à l'historien anxieux de trouver la tombe de ses héros, celle de Lucrèce Borgia; comme si les ducs de AUTOUR DES BORGIA. 5 Ferrare, après sa mort, avaient eu honte d'avoir fait alliance avec l'Espagnol qui avait mis la main sur le Vatican et disposé de l'Église romaine, de ses domaines, de ses privilèges et de la curie tout entière comme d'un patrimoine de famille qu'il partageait avec tous ceux de sa race. Quant aux cendres de César, leur destinée est plus dramatique; il était mort en 1507, et leroi Don Juan de Navarre Vinnerer.SC.

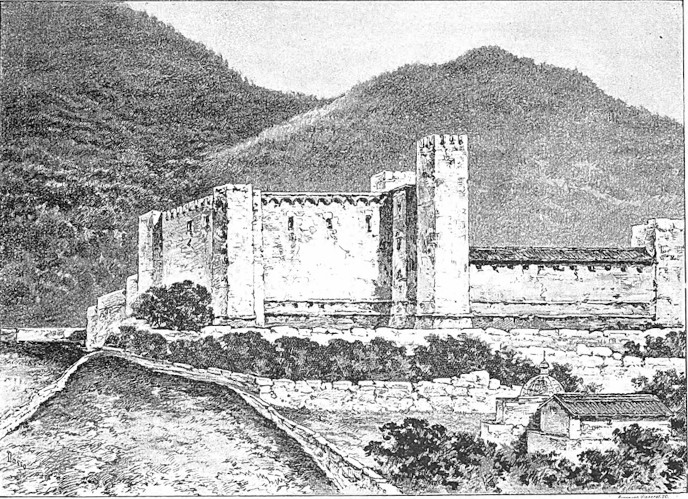

La Forteresse de Spoleto.

lui avait érigé un tombeau « remarquable par les ornements qui décoraient l'urne, sur laquelle on avait représenté en relief et demi-nature, les rois de la Sainte Écriture dans l'attitude de la douleur en face d'un tel trépas. » Don Antonio de Guevara, évêque de Mondenedo, revenant de France en 1523, avait visité sa tombe et l'avait décrite dans son journal de voyage, plus tard dans ses Lettres morales adressées à l'amiral Don Fabrique ; il avait même publié pour la première fois la pompeuse épitaphe gravée sur l'urne, épitaphe due au poète 6 LES MONUMENTS DES BORGIA. Soria et qui fait partie du Romancero espagnol. On savait donc tout de la fin du Valentinois et de sa tombe, le lieu, la forme, la matière du monument, jusqu'au nom de l'artiste qui avait taillé le marbre, le sculpteur Juan de Olozaga, qui, à la même époque, avait orné de quatorze statues le beau porche de la cathédrale de Huesca. Cependant, aux premières années du xvm° siècle, au moment où le Père Aleson, le continuateur des Annales de la Navarre de Moret, allait pour suivre l'œuvre importante que le contemporain de César avait laissée inachevée, il entra dans l'église de Viana et constata qu'il ne restait rien du monument, pas même la place qu'il avait occupée; place que l'évêque de Mondenedo avait dési gnée avec tant d'exactitude. Il ouvrit alors une enquête et apprit qu'à la fin du xvi° siècle, lors d'une restauration générale de l'église de Viana, un évêque de Calahorra, supérieur du diocèse de Viana, jugeant que les cendres de César Borgia étaient une profanation pour un temple chrétien, avait fait détruire le monument et rejeter les ossements hors de l'église. Quand nous arrivâmes á notre tour à Viana après avoir d'abord vainement cherché à Pampelune la tombe de César, où la Chronique de Moret la place, dans le but de voir son monument funéraire (dont nous ne connaissions encore ni la forme décrite par le journal de l'évêque de Mondenedo, ni la disparition constatée par le Père Ale son), nous en constatâmes l'absence à notre tour et nous interrogeâmes les docu ments imprimés et les manuscrits qui pouvaient nous donner la raison de ce fait étrange; l'ayant apprise, nous entrâmes dans l'église afin de voir si quelque fragment n'avait point échappé au fanatisme ou à l'ignorance : ce jour-là, nous pûmes recueillir à grand'peine quelques colonnes et quelques fragments informes. Mais rien n'est tenace comme une tradition, et celle qui subsistait encore à Viana, recueillie et transmise de père en fils depuis la restauration du temple aux premières années du xvm° siècle, nous indiqua trois marches de la terrasse de la Calle de la Rua, en face du porche même de Santa Maria de Viana, comme l'endroit secret où, n'osant pas jeter au vent les ossements d'une créature faite à l'image de Dieu, les iconoclastes du diocèse les avaient déposés. Ceux qui ontsuivi nos études sur César Borgia savent le reste' ; le sol fut fouillé, et, au point même désigné par la tradition, on constata la présence d'un squelette complet à deux mètres de profondeur, protégé sur les côtés par des briques Sa mort. 1.-Voir le chapitre La Tombe de César, pages 277 à 284 (CésarBorgia. Sa vie. Sa Captivité. Tome II. (Paris, J. Rothschild, éditeur, 1889). AUTOUR DES BORGIA. 7 placées verticalement et recouvert sur la face par d'autres briques à plat, non cimentées. Ces restes furent respectés par Don Victor Cereceda , l'alcade en charge qui prit l'initiative de la constatation; ils y sont encore. Nous ne reprendrons point ici le récit de nos investigations en Espagne; Pam pelune et ses archives nous ont donné les documents relatifs à César nommé à quinze ans évêque de ce diocèse; Valence nous afourni la preuve de la captivité de César à Chinchilla, fait ignoré jusqu'à ce jour, tandis que les archives des Basses-Pyrénées nous disaient tout de son mariage avec Charlotte d'Albret. Plus tard la bibliothèque de l'Académie d'histoire à Madrid, les archives des ducs d'Ossuna et les archives de Simancas, nous ont livré tout le procès fait au gou verneur de la prison de la Mota de Medina del Campo, près Valladolid, où Ferdinand le Catholique tint César enfermé depuis 1504 jusqu'à 1507. A Medina del Campo on montre bien encore la chambre ou Jeanne la Folle persistait à rester enfermée en pensant à son beau Philippe, mais il faut beaucoup d'imagi nation pour en restituer la forme, car la Mota n'offre qu'une ruine gigantesque dont nous donnons ici l'image. Du fond des fossés, nous avons pu mesurer la hauteur de cette tour de l'Homenajé, d'où César Borgia, pour s'enfuir, se laissa tomber en se brisant les os; les petits pâtres castillans y font brouter leurs chèvres, et le lieu est devenu un désert. Medina, si riche, si fière d'avoir été deux fois la résidence des rois catholiques et d'appeler à elle les changeurs de toute la Cas tille au temps de ses ferias, n'est plus qu'une ombre et qu'un souvenir. En Italie, partout où ils ont passé, les Della Rovere ont effacé la trace des Borgia ; il y a quelque chose de personnel dans la haine de Jules II pour Alexandre VI. Cependant la mémoire de ce pontife sera bénie, car, tout en jetant une malédiction qui a eu son retentissement jusqu'à nos jours, sur les appar tements Borgia, il a refusé de porter une main sacrilège sur les fresques du Pinturicchio. A peine sorti du Vatican, nous avons cherché Lucrèce à Spoleto où elle tint une année entière dans ses frêles mains les sceaux de l'État pour son père Alexandre, avec le titre de gouverneur. L'aspect général est grandiose; la Rocca s'élève fièrement, dominant la ville tout entière, surplombant d'un côté un pro fond ravin, et se détachant sur les fonds sombres d'une haute colline boisée. La partie basse, vers San Pietro, était la partie militaire, et la partie haute, celle de l'habitation du gouverneur; trois époques bien distinctes se lisent dans l'archi 8 LES MONUMENTS DES BORGIA. tecture : la période gothique, celle du xv° siècle avec les dispositions prises par les fameux ingénieurs militaires de ce temps, et celle du xvi , où çà et là une fresque du Spagna et quelque bel écusson monumental peints sur les murs relèvent un peu l'âpreté d'aspect du monument; mais ces décorations sont pos térieures à Lucrèce : elles furent ordonnées par son successeur, et c'est en vain qu'on chercherait les réduits élégants qu'elle avait fait approprier. La résidence d'ailleurs est transformée en bagne, et pas un entrelac, pas un emblème, pas un écusson ne rappelle la fille de Borgia aux lieux où elle représenta le pouvoir pontifical, au grand scandale de toute l'Italie. Pesaro, où Lucrèce fut reine, conserve encore et son palais seigneurial, et la rude forteresse où se réfugia son premier époux, Giovanni Sforza, fils naturel de Costanzo di Pesaro,comte de Cotignola et vicaire de l'Église pour la ville. Gio vanni, âgé de vingt-six ans, au lendemain de son mariage avec la fille d'Alexandre qui n'en avait pas encore treize, et au sor tir du palais de Santa Maria in Portico, où son union avait été consacrée en présence

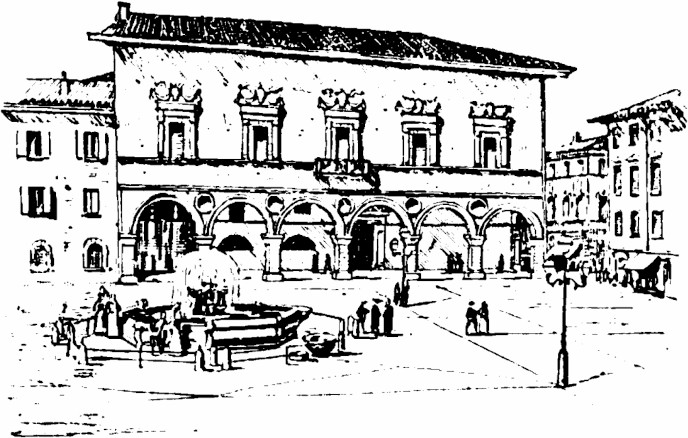

Palais de Pesaro.

mêmedupontife, avaitconduitlajeuneprin cesse dans le palais de Pesarooùil avait tout préparé pourla recevoir. Là encore nous devrons trouverla trace de Lucrèce; on a la description des fêtes célébrées dans la résidence; on sait dans quelle partie de ce beau palais, à façade simple et noble, dans le goût antique renou velé par les architectes du xv° siècle italien, se trouvaient les pièces que Gio vanni avait destinées à sa jeune épouse; nous y avons donc pénétré avec une sorte d'émotion, bien qu'elles aient été converties en offices de la Préfecture; mais en étudiant avec soin les emblèmes, l'esprit des compositions picturales encore bien conservées, nous avons éprouvé la même déception qu'à Spoleto. A Pesaro , tout parle des Montefeltre et des Della Rovere, les seigneurs d'Urbin, auxquels la justice ou la rancune de Jules II rendit le duché d'Urbino et la seigneurie de Pesaro enlevés aux Borgia. La grande salle des fêtes qui occupe toute la façade sur la grande place de la ville, avec son plafond aux mille compartiments criblés d'armes, d'écussons et d'Imprese, ne montre pas une fois le bœufdes Borgia ni les armoiries des Sforza. Partout on voit l'Hermine, AUTOUR DES BORGIA. 9 les Trois piles, la devise : Feretria Hic Terminus Hoeret, ou bien le Rouvre à glands, l'arbre des Della Rovere avec les Palmes. Dans la partiecontemporaine de Guidobaldo, duc d'Urbin , c'est le symbole de ses armes, la Bombe renversée, qu'on retrouve dans la cour intérieure sur les clés des voûtes et celles des grandes baies. Dans la belle salle, aujourd'hui de la Sicurezza Publica, où Bandani, sculp teur illustre de la région (Stucatore), a élevé des portes monumentales et une

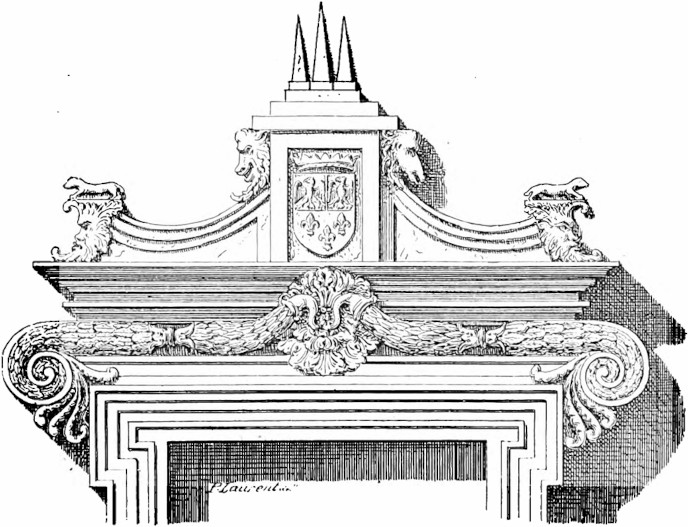

Porte dans la Salle de la Sécurité publique (Palais de Pesaro).

cheminée colossale pleines de caractère, c'est aussi l'Hermine et les Trois Bornes qui impriment à la construction le cachet des Montefeltre. Trois chambres cependant, désignées sous le nom : appartamento di Madama pourraient donner le change sur leur attribution, et on ne se fait point faute de les désigner comme celles où résida Lucrèce ; elles ne sont point les siennes, la lettre W, et la flamme renversée désignent la duchesse Victoria et le duc ; c'est Girolamo Genga et son fils Bartolomeo qui ont orné les appartements pour les successeurs de Giovanni Sforza, et les lettres G. V. D. V. X. sont celles du nom de Guidobaldo Dux. La forteresse cependant, l'une des plus renommées d'Italie, qui figure au revers d'une médaille célèbre, porte encore le nom de Joannes Sforza le mari de 2 r 10 LES MONUMENTS DES BORGIA. Lucrèce. César fut si fier de posséder cette Rocca contre laquelle ses efforts échouèrent d'abord, que le jour même où il y entra il la fit dessiner par un des peintres qui suivaient son camp et l'envoya à Alexandre VI. La forteresse, comme presque toutes celles de cette période, est aujourd'hui convertie en prison. Avant Pesaro j'avais visité Sinigallia ensanglantée par César, théâtre célèbre du Bellissimo Inganno. Encore aujourd'hui, quandon prononce le nom de Sinigallia , l'imagination évoque le nom de Borgia et l'associe au nom de Machiavel qui, en se faisant l'historien du guet-apens sublime, s'arrête en extase pour le juger en artiste et l'admirer comme le chef-d'œuvre du genre. Sinigallia cependant est aussi muette, et nous allons ainsi de ruine en ruine sans jamais trouver le nom des Borgia gravé sur la pierre, attestant leurprésence aux lieux où l'imagination les place parce qu'ils les ont marquésd'un sceau couleur de sang. J'ai parcouru Sinigallia sous les auspices du comte Marsi qui m'avait remis aux mains du chevalier Benedetti, président du comité de la bibliothèque de la ville. J'ai cherché d'abord le pont sur le Misa, à la porte même de la ville, où Micheletto Corella, le bourreau, l'âme damnée de César, passa le premier pour prendre possession des logements militaires laissés vides par l'un des capitaines de Borgia, Oliverotto, le plus important des conjurés avec Vitelli et Orsini. La tradition est morte et bien morte ; personne n'a pu me montrer ce qu'on appelait le palais de la Seigneurie, tout a changé dans cette ville qu'on aurait pu croire immuable, et la vie s'est retirée, depuis les jours fameux où de tous les points de la côte orientale accouraient les marchands de l'Orient, comme on y voyait affluer les banquiers de toute l'Italie. On lit encore au coin des rues les noms de Candie, de Zante, de Cephalonie ; l'Albanie et le Montenegro lui-même étaient représentés àla feria de Sinigallia; on comprend bien enparcourant laville qu'elle devait être alors un immense caravansérail où chaque nation avait ses fondaks, ses quartiers et ses rues, où la foule bariolée parlait les idiomes divers, où les types et les langages se confondaient, et où tous n'avaient qu'un espoir et qu'un but : le gain etl'échange. Le sol lui-même de la ville a changé comme dans toutes ces régions qui abou tissent à la mer par un port-canal; la fameuse citadelle de Sinigallia a triomphé du temps; masse rougeâtre de forme circulaire, elle semble avoir été construite dans un fossé très en contre-bas de la ville. C'est là qu'était le palais du Duc, et la place sur laquelle il s'élevait porte encore ce nom . Là, César laissa $ AUTOUR DES BORGIA. II entrer un à un ses chefs rebelles après leur avoir tendu joyeusement la main au delà du pont sur la Misa, les accueillant à pied, sans armes, afin de ne pas les mettre en défiance; là fut la prison, là s'accomplit le meurtre ; et quelques jours après, Vitellozo et Oliveretto, les instigateurs de la conspiration des condottieri, étaient étranglés sous les yeux de Michelotto, le bourreau de César, qui faisait porter les corps des suppliciés à l'église de l'Hôpital de la Miséricorde. Au cours de ces investigations nous sommes entré, sur la place du Duc, dans un petit palais de dimensions très restreintes, à un seul étage, entouré d'un petit Porticato qui a conservé tout son caractère, et mériterait à lui seul une mono graphie. Un bâtard d'un duc de Bavière, à une époquetrès reculée, au temps des Hohenstaufen, serait venu se fixer dans la région, à Urbino, et aurait fait souche ici . De tout Sinigallia c'est le lieu le plus orné, celui où on sent le mieux une préoccupation de l'art et du décor : l'entrée est très modeste, et du dehors rien ne fait pressentir une telle recherche ; on entre d'abord dans un vestibule qui, malgré ses proportions restreintes, affecte des airs de salle des gardes et sert d'antichambre à un appartement tout entier. L'esprit qui présida à la décoration de ce pied-à-terre d'un grand seigneur rappelle celui qui animait les artistes employés par les ducs d'Urbin, les Gonzague et les Este, portés à s'abstraire et à se reposer par l'étude dans de petits coins exquis où on prodiguait l'ornemen tation. Toutes les pièces sont ornées de compositions en stuc à haut-relief, tirées de l'histoire de la Grèce et de la Genèse avec des légendes en grec, dont le caractère sculptural, très ronflant, quoique les figures soient de petites dimen sions, rappelle Alessandro Vittoria; on les attribue, je crois, à Bandani, célèbre dans toute cette région. Les chambres communiquent par des portes basses, car rées, dans le caractère du xv° siècle, et sur le linteau, deux lettres, I. B. flanquent l'écusson du personnage qui a construit ce délicieux réduit à l'angle même de la place du Duc. Un érudit de la région devrait se vouer à la restitution de ce petit monument bieninattendu dans ce coin de Sinigallia. A la Bibliothèque communale, qui a peu d'importance, un aimable canonico me fait les honneurs de la collection et met sous mes yeux un volume du fils de Leopardi Giacomo, le poète qui a célébré le charme de la mort; Manaldo Leopardi a retracé la vie de Nicolo Bonafede évêque de Chiusi, une sorte de con dottiere tonsuré qui resta fidèle à César Borgia dans la mauvaise fortune. On trouve Bonafede au chevet de Borgia le jour où, frappé de la même affection qui venait 12 LES MONUMENTS DES BORGIA. d'emporter le pape son père, le Valentinois, grelottant la fièvre, se fit porter de son palais au Vatican pour saisir le trésor du Vatican et organiser sa propre défense contre tous ceux qui vont se lever contre lui à la nouvelle de la mort d'Alexandre VI. Bonafede fut encore l'agent énergique de César pendant le conclave où les cardinaux espagnols de son parti devaient faire avec lui une transaction pour éloigner le futur Jules II et nommer Piccolomini (Paul III) qui ne règna que vingt-sept jours. Le jour même de l'élection de ce nouveau pontife, César qui avait repris confiance et crédit par cette élection fit nommer son complice gouverneur de Rome. De la bibliothèque nous allons visiter le couvent des Pères de l'Observance, Santa Maria delle Grazie' ; en avant du chœur la première chose qui frappe nos yeux, c'est une inscription monumentale : le nom et le titre de Jean Maria della Rovere, neveu de Sixte, propre frère de Jules II, marié à la duchesse d'Urbin, fille de Frédéric de Montefeltre. A Sini gallia comme ailleurs, César n'est qu'un météore, mais sa trace reste dans l'histoire, et c'est une tache de sang. IMINI. A Rimini, nous sommes toujours dans le cercle d'action de César Borgia; éphémère y fut son pouvoir, mais ses actesy furent nom breux et ses tentatives immédiates. L'historien de Rimini, continuateur de l'œuvre considérable de son père, Tonini, nous montre à la Bibliothèque les documents originaux par lesquels César rend lajustice. Le Valentinois n'a point pris Rimini de vive force; lorsqu'il attendait l'occasion d'attaquer, un mouvement seproduisit en sa faveur et le conseil de la commune lui dépêcha un des siens, Simon Paci, pour lui demander ses intentions. Le temps des grands capitaines dans lesquels César eut trouvé sinon un maître au moins un rival, était passé depuis longtemps ; de toute cette lignée de condottieri fameux, les Carlo, les Pandolphe et les Sigismond Malatesta, il ne restait que leur petit-fils, Pandolphe, désigné par le peuple lui-même, sous un nom méprisant « Pandolfaccio » . Les Vénitiens, protecteurs de Rimini, parce que là était leurintérêt, avaient retiré leur I. Je signale en passant aux amateurs et aux historiens de l'art, dans ce sanctuaire, un Pérugin important, et un petit tableau circulaire sans grande valeur d'art, mais d'une certaine saveur, qu'on peut donner, non pas à Fra Carnovale, mais à son école. Ce sont là les modelés fins, le pli sec, les colorations gris ardoise qu'on retrouve dans le beau portrait de Frédéric d'Urbin du musée Brera, et dans la Vierge qui faisaient partie de la petite collection du marquis d'Azeglio à Turin. CAES BORGIE DEER AUTOUR DES BORGIA. 13 appui ; époux de Violante, fille du seigneur de Bologne Bentivoglio, Pandolphe ne pouvait guère compter sur son beau-père dont César menaçait aussi le trône : il était donc là, hésitant, se demandant à qui, de Venise ou de César, il vendrait le plus cher la seigneurie : il ne tenta même pas de la dé fendre, et ce fut assez de quelques heures pour régler les conditions de la prise de possession de la ville. Pandolphe était enfermé dans la Rocca de Rimini, les envoyés de la commune lui pré sentèrent l'acte de reddition de la ville, on y stipulait une indemnité personnelle de 2900 du cats d'or, en dehors du prix des munitions et de l'artillerie dont on prenait possession; le prince signa sans hésiter. Tel était l'avilissement

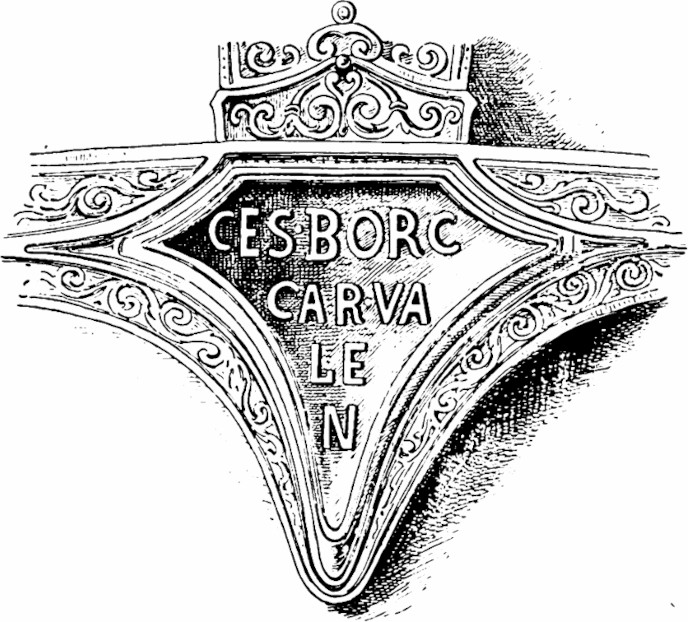

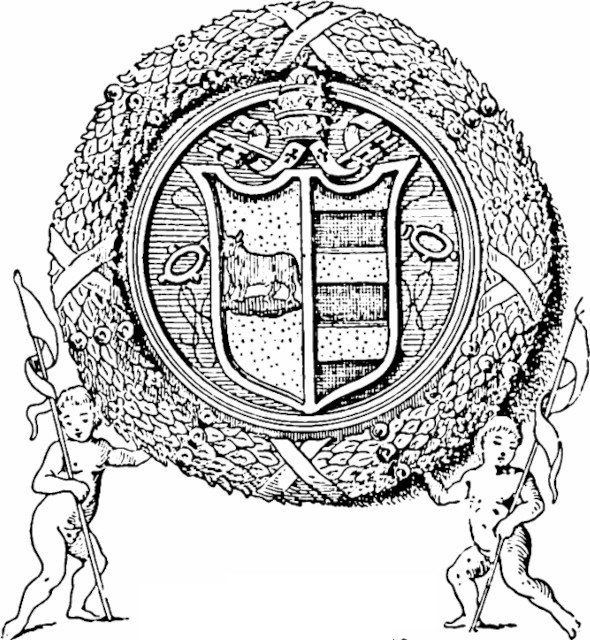

Sceau personnel de César.

de ce Pandolfaccio qu'à peine arrivé à Ravenne il écrivit au procurateur ducal, représentant de César à Rimini, pour lui redemander un chien qu'il avait oublié. César a organisé le pouvoir à Rimini, il y a régné, il y a légiféré, et le souvenir qu'on y garde de lui donne à réfléchir, surtout quand on tient dans la main les originaux des décisions judiciaires qui sont conservés à la bibliothèque de la ville; mais s'il organisa et fit bonne justice, il n'eut pas le temps d'édifier; et, quoiqu'il ait fait graver un sceau à ses armes, avec, en exergue, la constatation de la prise de possession du pouvoir, la ville aujourd'hui ne montre plus un monument auquel son nom puisse se rattacher. De Rimini à Cesena, il n'y a qu'un pas; la ville de Malatesta. Novello , grand constructeur étant donné l'exiguïté de ses États et de ses ressources, porte surtout le cachet de ce jeune frère de Pandolphe, qui y a laissé un palais , l'hôpital du Crucifix (dont la cons truction est rappelée par le revers d'une superbe mé daille de Pisanello), et une bibliothèque construite par Matteo Nuti , l'architecte qui représenta Leon Battista Alberti dans la cons truction et la direction des travaux du fameux temple de Rimini.

Sceau de César Borgia à Rimini.

ALENTINI CAES 14 LES MONUMENTS DES BORGIA. Cesena a été fécond pour nous en ce qui touche César, au point de vue des livres et documents écrits ; nous avons tenu là dans nos mains des manuscrits ayant appartenu au Valentinois; ces manuscrits sont pour la plupart des poésies et des panégyriques dus aux clients et familiers qui se groupèrent autour de lui dès qu'il assuma le pouvoir dans les villes de Romagnes; ils sont dus à Vincenzo Calmeta, à Pier Francesco Justolo, Francesco Sperulo, Battista Orfino et Fran cesco degli Uberti. Ce dernier manuscrit est le plus personnel de tous ceux que j'ai feuilletés : il porte le cachet et les armes de César et nombre d'épigrammes qui jettent un jour sur les faits et les ten dances du Valentinois.

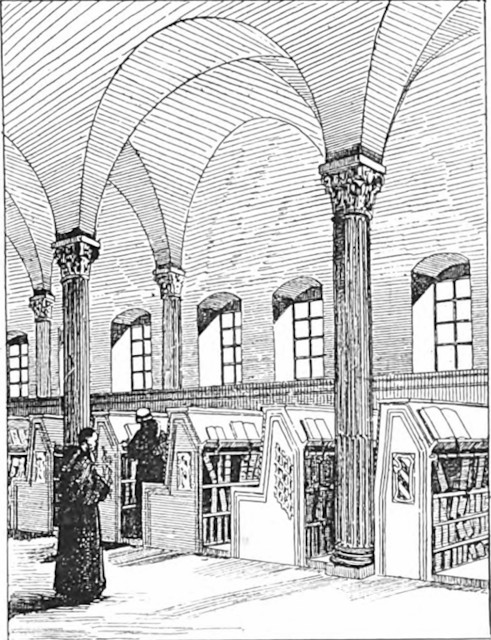

La Bibliothèque de Cesena.

Du palais que Matteo Nuti avait construit pour Novello, rien ne reste qu'une façade sévère, et la fameuse Rocca de Cesena, pro bablement contemporainedecelle de Rimini, masse énorme qui commandetoute la ville, où César enferma son illustre prisonnière, Catherine Sforza, après la prise de Forli ; elle reste intacte au point de vue de l'aspect extérieur, mais, convertie en prison, comme Spoleto , comme Rimini et la plupart des forteresses du même type en Italie; il n'y a point à chercher là de témoignages vivants des faits de l'histoire; on ne peut qu'en constater la dimension énorme, et la disposition conforme à celle adoptée dans ces régions et conçue par Roberto Valturio, l'auteur du Re Militari, collaborateur des princes du temps et des condottieri fameux. J'ai déjà décrit longuement la fameuse bibliothèque, la Malatestiana, dont la fondation suivit de près celle de la Laurentiana de Flo rence, et où les manuscrits magnifiques, tous sortis des mêmes mains et spécia lement commandés par Malatesta Novello, restent encore enchaînés aux pupitres sculptés aux armes du seigneur du lieu, avec ses Imprese, la grille et l'éléphant. C'est désormais un musée plus qu'une bibliothèque, mais en entrant dans cette grande salle solitaire d'une architecture sévère, on évoque facilement le temps où, avant la découverte de l'imprimerie, les studieux venaient occuper leur AUTOUR DES BORGIA, 15 place et lire les commentaires de César et le Dittamondo ou les Moraliæ de Plu tarque. On se demande par quel prodige de discipline ou par quel prodige de prévoyance, dans ces villes des Romagnes siardentes (sur les murs desquelles nous lisons en passant des exclamations vengeresses imprimées furtivement la nuit : « Ο Oberdank, ti vindicheremmo! »), sous la rude main d'Augereau qui tint la population frémissante au moment de l'invasion française, on a pu con server intact cet admirable souvenir, ce type d'une bibliothèque aux premiers temps de la Proto-Renaissance italienne. Ce n'est point ici le lieu de parcourir ces villes en voyageur et de les décrire comme le ferait un guide préoccupé des arts et des lettres ; notre but est spécial, nous cherchons les Borgia, sans en trouver jamais, hélas ! que des traces à peine visibles ! Mais ce pèlerinage aux lieux où ils ont passé n'est pas sans charmes malgré les déceptions de chaque jour. Se trouver au commencement d'un prin temps d'Italie, assis, solitaire, sur une place publique d'une petite ville his torique comme Cesena, au sortir de cette bibliothèque de Matteo Nuti, un vrai sanctuaire où, en compagnie d'un savant italien au nom plein de souvenirs, un Piccolomini, on vient de feuilleter les beaux manuscrits tracés par la main d'un Amanuense du couvent de San Marco ou de San Lorenzo de Florence par com mission d'un Médicis; voir passer les belles filles romagnoles, un peu fortes, ramassées, coiffées à l'antique, qui se rendent à la fontaine, monument tour menté aux formes ronflantes qui sedétache sur les fonds sévères dela rude forte resse de Malatesta Novello ; et là, tout plein des souvenirs de la Storia Patria, évoquer tour à tour les grandes figures qui peuplent l'histoire de la petite cité, celui de ce doux et fier Novello, un lettré, un artiste et un soldat valeureux, le Dux Equitum Prestans des médailles de Pisanello, et celui de César Borgia son successeur éphémère, violent et superbe, entouré de ses capitaines, entrant en vainqueur, salué sur la place de Cesena par Francesco degli Uberti dont on vient de lire le panégyrique enthousiaste; et voir enfin passer dans les brumes de sa pensée un livre qui va naître : c'est une des émotions les plus douces qu'on puisse éprouver : Salve Italiam O Splendor Dux Illustrissime Cesar, O Salve Cesar, Maxima fama Ducum! En une heure et demie nous passons de Cesena à Forli; un vieillard plein de respect pour les souvenirs de l'histoire, le marquis Merlini, nous reçoit au seuil MASELT FOR MO 16 LES MONUMENTS DES BORGIA. de son domaine et nous montre les archives qui ne sont point encore classées. La Bibliothèque cependant possède des mémoires et des chroniques manuscrites et un long Compendium qui relate toute l'histoire de Forli, d'après les chroniques locales conservées dans la région. Le Musée, bien installé, offre de l'intérêt au point de vuede l'école locale, qui compte unartiste admirable, Melozzo de Forli. Le catalogue indique un Portrait de César Borgia, par le Giorgione (N° 1100, om,33 haut. sur om, 40 larg ). Le directeur du Musée, M. Antonio Santarelli, ne

Catarina Riario-Sforza (Médicis).

connaît point l'origine de l'œuvre, donnée à la Ville par le Commandeur Pietro Guarini. Voilà bien une pièce pour le dossier des portraits de César, et nous en prenons acte pour la reproduction; mais il est impossible de se faire illusion au sujet de l'authenticité de ce portrait. Quand, dans une enquête comme celle que nous faisons ici, on lit dans un catalogue ce nom flamboyant de César, dans un catalogue d'un musée comme celui de Forli, où César a vécu et régné, on tres saille d'aise; mais on tombe de haut quand on examine, et on désespère quand on compare. On trouvera au chapitre spécial consacré aux portraits du Valentinois les raisonnements qui nous portent à repousserce document. La Chapelle de San Biaggio prend un intérêt considérable par une œuvre sculpturale pleine de saveur, la tombe d'une Ordelaffi, femme d'un Manfredi, AUTOUR DES BORGIA. 17 morte à vingt-deux ans. La figure couchée sur la tombe, les bras croisés, nous la montre dans sajeunesse et sa beauté, coiffée à l'Isotta; on pense en la voyant à l'œuvre magistrale de Jacopo Della Querciadela cathédraledeLucques.Marcus Palmegianinus a signé la coupole de la chapelle où les prophètes se détachent sur des fonds bleus lapis piqués çà et là de fleurettes et de guirlandes tenues par de délicieuxputti. Mais c'est aux portes de la ville même qu'il faut aller chercherles témoins de la grande lutte soutenue par Catherine Sforza contre CésarBorgia; dans cette forte resse de Forli que cette femme héroïque eut à défendre contre ses propres sujets d'abord et bientôt contre le Valentinois. Forli ne devait point résister, celle qui gouvernait la ville pour son fils, laveuve de Girolamo Riario, n'avait tenu aucun compte du décret du Vatican qui sommait les vicaires pontificaux ou représen tants du pouvoir suprême dans toutes les Romagnes de remettre à César les rênes du gouvernement; son armée étaittrop faible pour résister, sonpeuple, quidétes tait le joug des Sforza, était décidé à ouvrir les portes de laville; elle l'abandonna et se réfugia dans la forteresse; là quand elle apprit la reddition, elle ordonna de retourner sa propre artillerie contre ses sujets, la fitpointer surlepalais de la com mune et en détruisit la Tour. A partir de cejour ce fut un duel entre Catherine réfugiée derrière les murs et César qui l'assiégeait en personne. Catherine résista depuis le 28 décembre 1500 jusqu'au 12 janvier à tous les efforts de l'artillerie, elle était aux remparts encourageant les soldats, et quand la brèche eut donné passage à l'ennemi, elle s'enferma encore plus étroitement dans le Maschio, cette tour carrée intérieure, lisse, formidable défense qui n'offre pas une saillie à l'attaque. Catherine, bloquée, alla jusqu'à ordonner de faire sauter les murailles en mettant le feu aux munitions ; cette résolution la perdit; le capitaine de César, Yves d'Allègre put entrer sur les décombres ; César, l'ayant suivi, se trouva en présence de la sublime virago, qu'il affecta de traiter d'abord avec la plus grande courtoisie. Catherine sortit de la forteresse à cheval, avec tous les hon neurs de la guerre, entre le Valentinois et Yves d'Allègre, montée sur une jument blanche, la tête couverte d'un long voile, comme on la voit représentée dans une de ses médailles. Surla murailled'aujourd'hui, reconstruite par ordrede César par son directeur des fortifications, qui n'était rien moins que Léonard de Vinci, s'étale encore aujourd'hui le grand écussondes Borgia aveclacouronne ducale, les lys de France 3 18 LES MONUMENTS DES BORGIA. et les clés pontificales. En descendant dans le fossé on comprend comment, étant donnés les moyens del'attaque et ceux de ladéfense, les deux ennemis, l'un abrité derrière ses fascines au pied de la muraille, l'autre en haut sur le chemin couvert pourvu de merli ou créneaux, pouvaient s'interpeller mutuellement et répondre aux sommations, et on peut évoquer par l'imagination les acteurs de cette scène tragique. En lisant à la bibliothèque de Forli la chronique manuscrite d'Andrea Bernardi de Forli, on reconstitue sans peine le drame qui se passa là, le 26décembre 1500, avant l'attaque de l'artillerie, alors que César, voulant ménager le sang de ses soldats et s'éviter un as saut meurtrier, vint deux fois de suite, à cheval, aux pieds de la muraille et appela Catherine au rempart en l'avertissant du sort qui l'attendait, si elle le forçait à l'attaque de vive force. 2 BORGIA E FRANCIA VALLENROMANDIOLAE DVCISAC S-RE GONF ETCAP GENERALIS Toutes ces petites villes des Romagnes, si plei nes de souvenirs, qui constituaient autrefois des seigneuries taillées à coups d'épée dans le terri toire pontifical et échappaient presque toujours à l'investiture du Vatican ou à celle de l'empe reur, Rex Romanorum, passant de l'un à l'autre suivant leur intérêt personnel, selon qu'ils étaient aux Guelfes ou aux Gibelins, sont échelonnées

Armes de César encastrées dans la Muraille de la Forteresse de Forli.

ainsi le long de la rive Adratique, et on passe de l'une à l'autre en une heure à peine. Si elles ont toutes un air de famille, et si c'est bien la même race qui les habite, chacune a gardé son caractère; elles se recommandent toutes par une haute culture presque aussi avancée que celle des villes de la Toscane, phénomène rare, unique, dû certainement à la division des territoires et à la multiplicité des cours prin cières; nulle part on ne trouve la province. Entre Urbino et Bologne la chaîne de la civilisation nulle part ne se brise : Bologne est plus docte et plus ornée, Urbino offre quelque chose de plus rare, Rimini est plus concentrée, plus essen tiellement grecque et latine, mais la plus humble a eu sa célébrité d'un jour, compte ses illustrations dans toutes les branches, artiste, capitaine ou philo sophe ; et c'est souvent le prince lui-même qui conduit le chœur. AUTOUR DES BORGIA. 19 En trois quarts d'heure on passe de Forli à Faënza; là encore on trouve César, mais il n'y a guères que la forteresse qui y parle de lui. Si quelques autres villes de Romagne qu'il a soumises ou reçues à merci ont gardé de lui bonne mémoire parce qu'il y fit prompte justice, qu'il fut doux aux petits et im pitoyable pour les grands qui pressuraient le peuple, ici sa mémoire est exécrée; il fut traître à sa parole et implacable dans sa cruauté. Faënza eut la gloire de lui résister longtemps ; la cité vivait sous la domination des Manfredi, Astor III, le prince qui régnait au moment où César menaça la ville, avait dix-huit ans à peine ; on l'aimait pour sa grâce, sa jeunesse, sa bienveillance et sa beauté. Aux premiers jours de novembre 1500, un capitaine de César, Vitellezzo Vitelli, occupa Brisighella qui était la cléde Faënza, et le 10, César lui-même seprésenta, offrant la vie sauve aux assiégés. Les Faëntins refusaient; le 20 novembre, dans une lettre adressée au duc d'Urbin et datée « du camp pontifical devant Faënza » , Borgia raconte la dramatique défense faite par les citoyens qui le forcaient à se retirer dans ses quartiers d'hiver. Le 21 janvier il revint et essaya de s'emparer des bastions par surprise; il échoua encore. Les femmes de Faënza dans cette lutte, la plus longue que César ait eu à soutenir pendant toute la campagne des Romagnes, se couvrirent de gloire: elles avaient à leur tête la fille d'un soldat, Diamante Jovelli, qui avait organisé les ravitaillements en vivres, en matériaux et munitions et travaillait la nuit à réparer les brèches. Isabelle d'Este, toujours intelligente, brave, pleine de cœur et éprise d'honneur et de justice, écrivait à la date du 20avril 1501 à son mari, le marquis de Mantoue : « Les Faëntins ont sauvé l'honneur de l'Italie ; » César lui-même s'écriait: « Que n'ai-je une armée tout entière de Faëntins, j'entreprendrais la conquête de l'Italie. » Le 25 avril cependant, il fallut se rendre ; on nous a montré à la Bibliothèque communale de Faënza, au milieu de tous les livres manuscrits et documents relatifs au siège, à côté du recueil les Annales Faentines, la convention signée par Battista Orfino au nom de César. Le Valentinois fut hypocrite en face de ce beau Manfredi qui avait au front la double couronne de la vaillance et du malheur; il le félicita, lui ouvrit les rangs de son état-major et lui donna sa propre tente; plus tard il fut cruel, il l'envoya à Rome où le prince resta enfermé au château Saint-Ange près d'une année. Quand il le revit, comme César son modèle qui avait eu peur de Vercingétorix, Borgia eut peur de Manfredi; Astor était trop jeune, trop beau, trop aimé et regretté de ses sujets ; il craignait un soulèvement du peuple en sa 20 LES MONUMENTS DES BORGIA. faveur. Le 9 juin 1502 leTibre rejetait le cadavre du jeune seigneur de Faënza, il portait une baliste au cou : « Il était si beau de forme et de stature, dit le maître des cérémonies d'Alexandre VI, dans son journal, qu'on n'eûtpointtrouvé son pareil entre mille. ) A côté de ces souvenirs historiques rendus plus vi vants par la vue des lieux où ils se sont passés, Faënza offre de l'intérêt par ses églises etson musée; on peut dire qu'il y a là une école. Donatello est représenté par deux œuvres, l'une desho norée par la peinture dont elle est revêtue, l'autre un charmant Saint-Jean d'une maigreur ascétique qui a ap partenu à ce collectionneur du xv° siècle, chevalier de Malte, correspondant d'Isa belle d'Este , Saba de Cas tiglione, dont MM. Bonnaffé et Alexandro Luzio ont pu blié les lettres. Faënza d'ail leurs est riche en sculpture : dans sacathédrale Benedetto da Maiano a élevé un su

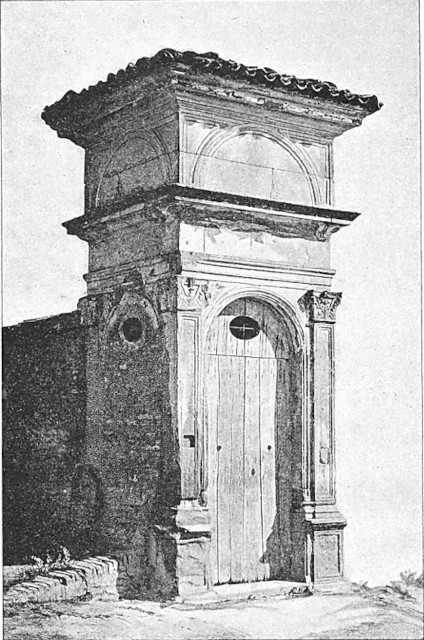

Édicule faisant partie de la Valentine (Fondation de César Borgia à Imola).

perbe monument à un des évêques, et un artiste peu connu et qui suit les erre ments de Sansovino, Bitolto, a taillé au Campo Santo une énorme machine qui rappelle les grandes compositions de marbre de Santa Maria del Popolo. Je passe ici Ravenne, mais je n'évite point la ville : je l'ai déjà décrite et je l'ai illustrée dans le volume LesBordsde l'Adriatique, maisj'ai hâte d'arriver à Imola, AUTOUR DES BORGIA. 21 mon objectif spécial. Je m'y suis rendu cette fois par une voie nouvelle que je recommande aux voyageurs, par le tramway qui, en une heure et demie, mène à la ville de Théodoric par des plaines fertiles, en suivant le cours du Ronco. Je revois au passage le champ de bataille de Ravenne, où Gaston de Foix tomba enseveli dans son triomphe, et cette belle colonne des Français élevée par les Vénitiens et digne du Léopardi ou des Lombardi par la forme exquise de ses ornements. En deux heures et demie de chemin de fer, on va de Ravenne à Imola ; c'est au comte Codronghi et à sonfrère M. Alessandretti, alors syndic de la ville, que je dois la bonne fortune qui devait m'échoir dans cette ville. En ces sortes d'enquêtes l'archivio et la bibliothèque sont l'objet du premier pèlerinage; la bibliothèque d'Imola a son prix, j'y feuillette de beaux manus crits : un Dante mutilé duplus hautprix, des documents duTasse, et au Commune où sont les archives, je trouve déjà préparé tout ce qui regarde César et qui me peut intéresser. Les documents sont nombreux, voici d'abord les chapitres de la capitulation d'Imola, les brefs d'Alexandre VI présentant son fils aux populations comme son représentant, des recommandations sévères de César Borgia à ses commissaires des Romagnes, des lois, des arrêtés signés de sa main, des ordres sévères de faire « bonne et promptejustice », toute une série de papiers d'État qui révèlent un administrateur équitable et un prince à la main ferme. Je passe sous silence huit lettres importantes du grand condottiere de Padoue, le Gattamelata, d'autres des Ordelaffi et des Manfredi ; tout cela bien tenu et bien présenté pour l'étude prompte et sûre. Mais j'ai hâte d'entrer dans la forteresse, encore qu'il faille de l'imagination pour se représenter le héros en action dans ces monuments abandonnés ou restaurés. Imola s'est rendue à César le 24 novembre 1499; la capitulation fut signée le 26, César y entra le 27. Mais il faut remarquer que la forteresse était indé pendante de la cité; c'est là, comme toujours que devait se concentrer la défense ; elle avait été confiée par Catherine Sforza,qui avait reçu Imola en dot et régnait à Forli comme veuve de Riario Sforza, à Dionigi di Naldo; celui-ci accomplit sa tâche et fut forcé de se rendre le 13 décembre. La forteresse d'Imola est identique pour la forme à celle de Forli, c'est un quadrilatère avec quatre tours aux angles, et des remparts au sommet pour la défense. Au centre s'élèvent les casernes et réduits, et le Maschio, la haute tour où se réfugient endernier ressort celui qu'on protège et celui qui commande. Les seuls 22 LES MONUMENTS DES BORGIA. écussons encastrés dans les dures murailles sont ceux de Jules II et des Sforza; ils sont par conséquentpostérieurs àCésar et je ne vois guères dans toute les villes où je cherche les Borgia, qu'une seule où on ait négligé d'effacer son nom et ses armes, c'est Forliqui, du côté de la campagne, présente encore un écusson des Borgia plein de caractère avec son nom et la date. César a détruit l'une des tours de la forteresse d'Imola en 1499; l'aspect estlemêmequ'à Cesena et qu'à Forli ; mais ici on est en plaine et partout les fossés sont comblés, ce qui enlève au monument son caractère défensif. De la forteresse nous al

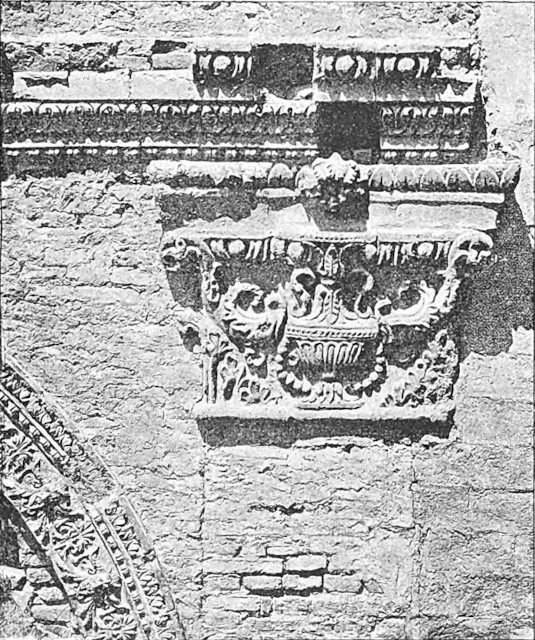

Entablement et chapiteau de l'église du Piratello (fondée par César Borgia à Imola).

lons un peu loin dans lacam pagnechercherlesrestesd'une fondation de César, qui nous est attestée par un document du 4 janvier 1500 signé de Porto-Cesenatico.Onditqu'il y avait là une madone célè bre à laquelle le duc des Ro magnes avait voulu rendre hommage; il y fonda une ins titution pieuse qui a gardé son nom : La Valentine. Elle s'élève au bord de la route et si on étudie avec soin l'extérieur défiguré par des restaurations on reconnaît bien le caractère du Quattrocento, exprimé avec les ressources qu'offrentles matériaux du pays, la Terra Cotta qui a permis l'exécution de ces superbes chapiteaux grecs, de formes amples comme s'ils avaient été dessinés par l'Alberti. Les lignes générales de l'édifice sont belles, mais c'est à peu près tout ce qui reste, avec un petit Santo au bord de la route, défiguré aussi, mais où on reconnaît pourtant l'esprit de l'époque. César avait doté le chapelain, on nous montre le champ qui appartient encore à la fondation, et nous montons jusque dans le petit couvent AUTOUR DES BORGIA. 23 admirer quelques vestiges de vitraux qui ont toute la saveur du temps. Quand nous franchissons le seuil de la chapelle elle-même, le Piratello, un sanctuaire important par sa dimension, la désillusion s'achève. Tout est luisant d'or et battant neuf, ce ne sont que festons, guirlandes, ornements massifs, rayons aveu glants ; une restauration complète, impitoyable, a converti le sanctuaire construit par César et qui aurait dû porter le beau cachet du quinzième siècle italien, en un édifice d'un plan d'une proportion noble encore, mais d'un style qui n'a de nom dans aucune langue. C'en est fait, nous ren trons à temps pour visiter et la ville et la place, avec ses belles constructions à arca desquifontpenser à Bologne, les portes exquises ornées de frises de terre cuite peu vent, par le goût et l'exécu tion, lutter avec les frises grecques ; on nous montre enfindeuxportraitsdu temps du seigneurde Forli, Riario Sforza et celui de Catherine, portraits de facture sans va 00000

Château du Piratello (Fondation de César Borgia à Imola).

leur d'art, mais qui ont du prix pour l'iconographie, parce qu'ils sont des reproductions d'originaux incontestables. La journée du lendemain est consacrée à une visite à la petite résidence for tifiée de Dozza, à huit kilomètres de Forli ; le château domine la petite ville concédée aux Malvezzi dont on voit les portraits encore pendus aux murailles. Les inscriptions qui consacrent la concession sont du temps de Clément VII. Enfin, après avoir réuni bien des notions nouvelles sur le Valentinois, M. Ales sandretti nous met en face d'unetoile rongée par le temps, un portraitde profil, 24 LES MONUMENTS DES BORGIA. conservé de temps immémorial dans safamille, originaire d'Imola, très ancienne et qui yrésidadetout temps. Ce portrait, de dimension nature, représente César Borgia à mi-corps avec le Beretto de capitaine général de l'Église et le pourpoint de drap d'or, il porte au haut de la toile une belle et sérieuse inscription : CÆ. BORGIA. VALENTINVS. C'est unedes pièces les plus importantes du dossier des portraits de César Borgia. L'honorable syndic aura plus tard la bienveillance de le faire reproduire et de nous l'adresser. Bologne après Imola est l'étape indiquée; en deux heures on passe de l'une à l'autre ville ; mais César n'est jamais entré ici en vainqueur, il n'a fait que trahir les Bentivoglio, les amuser et menacer leur ville ; je n'ai pointày chercher sa trace. J'ai dit ailleurs l'histoire de ces duplicités; Bologne cependant a été fécond pour les recherches au point de vue du document, c'est là que j'ai rencontré la précieuse liste des objets contenus dans les caisses sauvées du désastre de 1503, lorsque Alexandre VI mort, le Valentinois, atteint du même coup, etqui semblait aussi voué au trépas, trouva assez de force pour charger le cardinal Remolino de sauver toutes les richesses qui ornaient son palais de Rome et de les adresser au cardinal Hippolythe de Ferrare. Florence, au passage, fit main-basse sur ce pré cieux envoi, mais en août 1504, ManfredoManfredi, ambassadeur du duc d'Este, réclama ces biens comme propriété du cardinal son fils; Bentivoglio (Jean), le seigneur de Bologne, tenta de se les approprier, carle 10 juin 1504, une lettre de Jules II conservée aux archives de Bologne les luiréclama. César, outre ses biens personnels,étoffes, bronzes, tapisseries, joyaux,objets d'art de toute nature, avait fait main-basse sur les objets du culte en matière d'or ou enrichis de pierreries. C'est en définitive à la maison d'Este, c'est-à-direàl'épouxde Lucrèce Borgia, que tout fut remis. La chronique manuscrite de Martin Fileno conservée à la biblio thèque de Bologne est explicite sur tous ces points ; ilestcertain que c'est à Bolo gne même que Jean Bentivoglio fit l'inventaire de ces fameuses caisses et il les a fait inscrire avec cette mention « Dérobés à l'Église ». De Bologne nous passons à Ferrare. Là régna Lucrèce Borgia, elle avait eu trois époux: leseigneur de Pesaro, Giovanni Sforza, dont sonpropre père et César Borgia l'avaient séparée par la violence en faisant prononcer, par une commission de cardinaux, non seulement la dissolution, mais la nullité de l'union ; après lui le 20juin 1498,onl'avaitunieàDonAlphonse deBisceglie,fils natureld'Alphonse II d'Aragon, et ce second mari qu'elle aimait et qu'elle pleura fut assassiné le AUTOUR DES BORGIA. 25 18 août 1500; enfin, l'année suivante, son père après bien des refus et des discus sions contraignit les Este, seigneurs de Ferrare, à lui donner la main de leur héritier Alphonse. Devenue duchesse après la mort d'Hercule, Lucrèce vécut dix-huit ans à Ferrare, objet de la faveur et de l'estime detous, elle sut désarmer les haines, les jalousies et la méfiance des vertueuses princesses de la maison mariées aux princes de Gonzague et d'Urbino. Deuxmonumentsde Ferrare, tout au moins, pourraient garder des souvenirs de Lucrèce, le palais ducal où elle a certainement vécu, et Schifanoia, lapetite ré sidenceprivée àl'extré mité de la ville, enfin le temple de San Fran cesco où on a déposé ses restes. Le palais de Ferrare masse énorme, forteresse plutôt que palais, qui surgit, rouge etcouronnédecréneaux de défense , entouré d'eau de toute part, présentant aux quatre angles des tours ro bustes faites pour sou

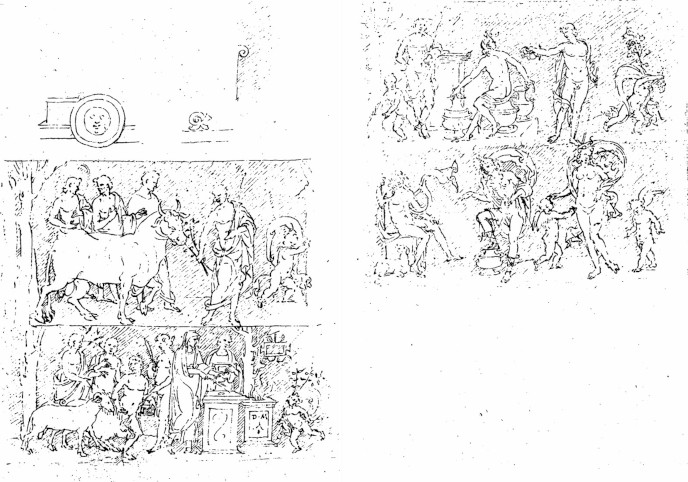

Personnages de la Cour de Ferrare. (Fresques du Palais de Schifanoia )

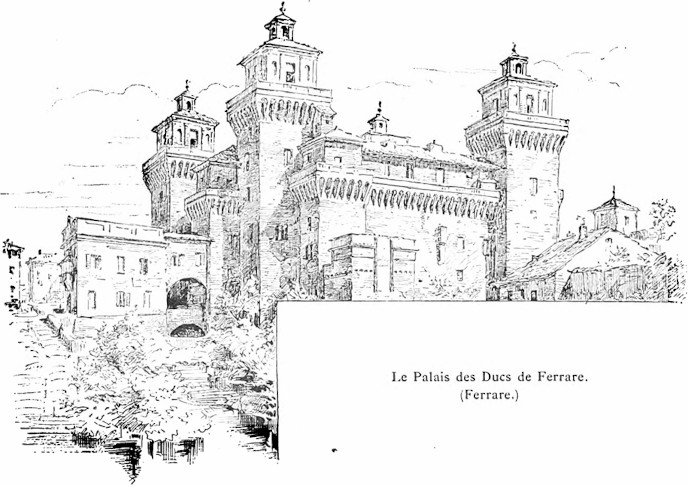

tenir un siège, avait été précisément modifié en 1500, au momentmêmedumariage deLucrèce, par son beau-père Hercule : aussi lapartie quelajeune princesse allait habiter porte-t-elle encore dans les vieux documents le nom d'AddizioneErculea. On montre avec insistance dans cette même partie des petits cabinets ornés avec beaucoup de soin, d'une dimension exiguë, et qui rappellent le fameux Paradiso d'Isabelle d'Este à Mantoue, en en attribuant la décoration, sinon à la jeune 4 26 LES MONUMENTS DES BORGIA. duchesse de Ferrare du moins à son époux; mais le caractère de l'ornementa tion dément cette assertion. Les historiens, tour à tour ont cherché ici Lucrèce et nul ne l'a trouvée, ni Napoléon Cittadella, le Ferrarais qui a le mieux vu les choses de sa patrie, ni Grégororius le plus italien de tous les allemands et le plus consciencieux des historiens de la fille des Borgia. Une des qua tre tours maîtresses tombée en 1554 a déterminé une restauration, et qui pis est Π

Le Palais des Ducsde Ferrare. (Ferrare)

une modification du château, fort remanié déjà à la fin du xv° siècle par Hercule d'Este. « C'est en vain, dit Cittadella, qu'on chercherait ici l'emplacement précis des chambres de Parisina, celles deladuchesse LucrèceBorgia, ou celle deRenée de France » cette dernière, fille de Louis XI, duchesse de Ferrare, convertie au protestantisme et qui, au commencement dela Réforme, en 1536, eut lahardiesse de donner un asile à Calvin. A Schifanoia (Sans-Souci), lieu de délices élevé par Albert d'Este en 1391, transformé par Borso en 1469, où il avait ses jardins, ses ménageries, ses jeux, etoù on venait du Palais de Ferrare même se reposer quelques heures des soucis AUTOUR DES BORGIA. 27 de la politique; où l'on célébrait les mariages, on fêtait les naissances, et parfois on donnait asile aux princes de passage et aux ambassadeurs extraordinaires, tout parle des Este du xv° siècle; mais ni Alphonse, ni Lucrèce n'y ont laissé leurs traces. Les peintures à fresque retrouvées sous les badigeons des iconoclastes, qui donnent de si précieux documents sur la vie de plaisirs des Borso et des ancêtres d'Hercule, sont de beaucoup antérieures à Alphonse et à Lucrèce, et si ces derniers ont passé là, s'ils y ont vécu comme leurs prédéces seurs, rien ne parle d'eux. Schifanoia d'ailleurs était naguère encore un asile de sourds et muets, mais ce lieu reste néanmoins un des endroits les plus intéres sants de l'Italie par ses fresques uniques, le document le plus précis et le plus rare sur les costumes, les usages et les types d'une cour italienne à la fin du xv° siècle. Un dernier pèlerinage au Temple de San Francesco, au souterrain obscur, noir Panthéon des premiers princes de la maison d'Este, où selon les chroniques les plus respectables, devraient reposer les restes de Lucrèce, ne nous permet même point de retrouver une pierre tombale anonyme contemporaine; tout a été changé, bouleversé, pas une sculpture, pas un nom, un écusson, une date, un vestige enfin ni un symbole qui ait une forme et qu'on puisse déchiffrer ou inter préter. Si les restes de la fille des Borgia, qui certainement fut aimée de ses derniers sujets et respectée par tous sur le trône de Ferrare, n'ont pas eu le sort de ceux de son frère César Borgia, ils reposent alors en quelque fosse obscure, où nul ne pourrajamais les flétrir ou les honorer une dernière fois. C'est ainsi que, cherchant partout ce qui parle des Borgia, nous ne trouvons d'eux que de rares vestiges, et s'il ne restait au Vatican les fameux Appartements Borgia, dérobés depuis des siècles au public avec un soin jaloux, et dont la libéralité et la largeur de vue du pontife Léon XIII, malgré tant de promesses et des actes réels, n'a point encore permis l'accès, et par conséquent l'étude : on pourrait dire qu'il ne reste de ce grand nom maudit que des ruines. Nous avons pu franchir le seuil des appartements du Vatican, et nous y conduirons le lecteur ; nous rassemblerons aussi toutes les images qui ont la prétention de représenter un Borgia, pour les soumettre tour àtour à la critique, et arriver à faire naître chez le lecteur la conviction qu'il a bien sous les yeux le portrait authentique d'Alexandre, celui de César Borgia et celui de Lucrèce. Avec les portraits viendront les monuments de la numismatique, assez imper 28 LES MONUMENTS DES BORGIA. sonnels pour Alexandre comme pour Lucrèce, mais qui cependant sont très précieux parce qu'ils ont une authenticité indéniable, et peuvent servir de types et de point de comparaison auquel on devra soumettre toute image qui aura la prétention de représenter un des héros. Quant à César, la numismatique est muette; il n'existe même pas de lui une de ces restitutions faites, dans le siècle même où il a vécu, d'après quelque document contemporain.Aprèslesportraits, quoi de plus personnel que l'épée de Borgia, monument incomparable, le plus digne d'étude, et celui qui parle le plus à l'imagination par les inscriptions et les compositions gravées sur la lame? L'arme de César venue aux mains d'un Gaetani, duc de Sermoneta, a été pour nous le point de départ d'une étude qui a pris de grandes proportions parce que tout ce qui touche à l'art du xv° siècle italien est au plus haut point suggestif, et que dans cet ordre d'idées on peut dire hardiment que tout est dans tout. PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA

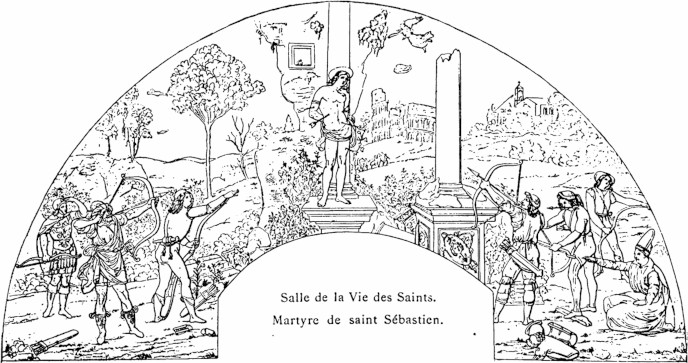

Chapiteau aux Armes et aux Emblèmes du Pontife Alexandre VI. (Salle de la Vie des Saints.)

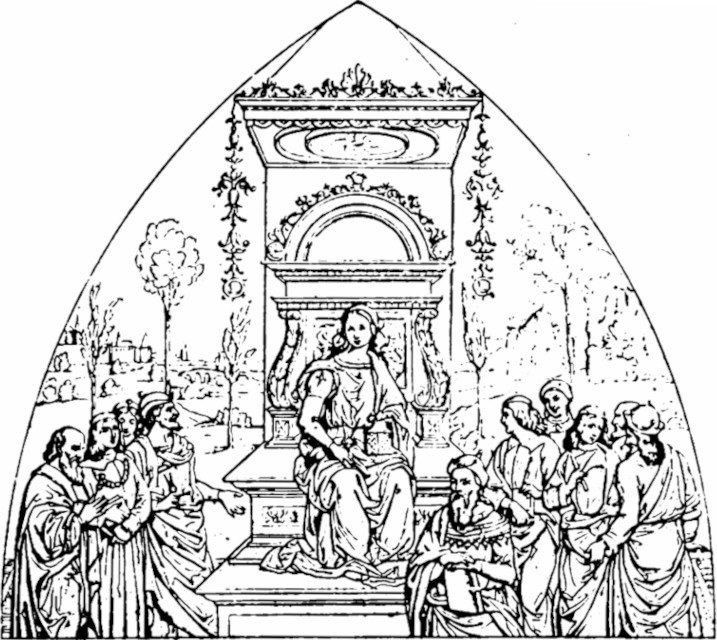

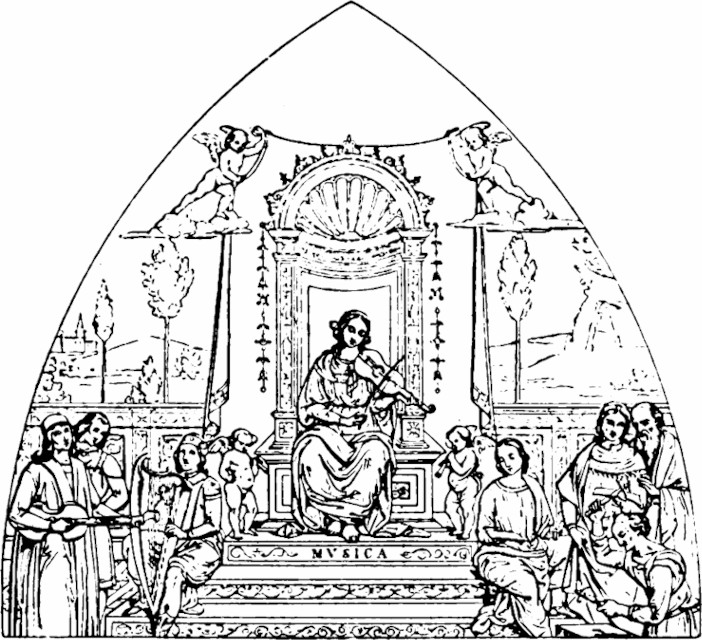

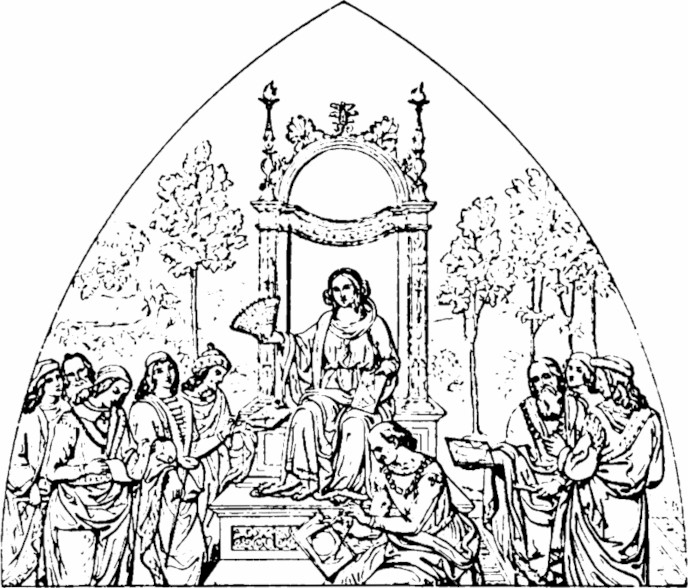

PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA Les appartements avant Alexandre VI.- Part prise par le pontife aux embellissements de Rome et à ceux du Vatican. La Tour Borgia. Les appartements sont-ils lieu d'apparat ou habitation privée? Preuves à l'appui tirées des dépèches des ambassadeurs et des diarii. La salle des Pontifes avant LéonX. Etatactuel. Le Pinturicchio et les Borgia. pute de sainte Catherine. Le portrait d'Alexandre VI. La salle de laVie des Saints. La Dis Examen successif des diverses salles. La fresque de sainte Catherine contient-elle des portraits historiques?- Sort des appartements Borgia État actuel. depuis Sixte V jusqu'à nos jours. Léon XIII. Projet de restauration dû à l'initiative du pontife Au milieu de tant de ruines, les Appartements Borgia du Vatican, le monu ment le plus important des Borgia, le souvenir le plus direct d'Alexandre VI, est resté presque intact. Chaque pontife qui ceignait la tiare, alors comme aujour d'hui, mais dans de moindres proportions puisque le Vatican depuis plusieurs siècles est pourvu de tous ses organes commetemple chrétien et comme résidence d'un souverain spirituel et temporel, a eu l'ambition de rappeler son passage et de marquer sa trace : c'est ainsi que le sanctuaire primitif, d'abord humble basi lique est devenu peu à peu le temple le plus vaste de la chrétienté. Autour du sanctuaire, à l'abri de la prodigieuse coupole deMichel-Ange, sur l'emplacement 32 LES MONUMENTS DES BORGIA. même des jardins de Néron et du cirque où les premiers chrétiens ont subi le martyre, depuis Constantin jusqu'à Nicolas V, à Paul V et à Alexandre VII; chaque pontife a accompli son œuvre, et souvent au détriment de son prédé cesseur. Aujourd'hui les autels, les musées, les jardins, les villas, les forteresses, jusqu'aux fonderies de canons, aux ateliers d'artistes et aux écoles publiques, se sont soudés les uns aux autres; aussi dans cet immense ensemble qui forme la ville pontificale, est-ce une œuvre ingrate pour l'archéologue et pour l'his torien de démêler avec certitude la part de chaque pontife. Au xv° siècle, un pape ami des arts, Nicolas V, avait conçu le vaste projet de grouper tous les services autour de la Sixtine et de Saint-Pierre et, dans ce but, il avait appeléà lui Bernardo Rossellino et Leon Battista Alberti ; la mort le surprit, Innocent VIII tenta de continuer son œuvre, qu'il laissa à son tour inachevée et Alexandre VI Borgia, le successeur d'Innocent, au lieu de continuer la belle ordonnance des grands artistes de la Proto-Renaissance, l'interrompit, et s'appro priant la partie achevée, résolut de la relier à la basilique par un superbe portique à trois ordres de marbres multicolores d'où les pontifes, dominant la cité leonine donneraient la bénédiction les jours de fête. La Tour Borgia etles Appartements Borgia ne sont qu'un corollaire de ce projet, qui fut réalisé, mais dont il ne reste aujourd'hui qu'untronçon. PaulV(Borghèse) a détruit sans pitié le portique pour donner une façade nouvelle à Saint-Pierre de Rome, et c'est par l'examen seul des plans originaux et des dessins des architectes conservés dans la bibliothèque vaticane, qu'on peutse rendre compte de ce qu'était l'œuvre d'Alexandre VI. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls travaux entrepris par Borgia au Vatican; on lui doit le fameux souterrain qui fait communiquer le palais pontifical avec le fort Saint-Ange. En janvier 1495, Borgia dut se féliciter de s'être ménagé cette retraite presque inaccessible, lorsqu'ils'y réfugia pour échapper à Charles VIII qui, un instant, voulut faire de lui son otage; plus tard César, le fils du pontife, échappa aussi par la même voie aux Orsini et aux barons romains ligués contre lui à la mort de son père. C'est aussi à Alexandre VI qu'est due la grande com munication qui relie le Vatican à la cité par l'élargissement des voies tortueuses qui formaient le bourg Leonin; l'histoire contemporaine est pleine du récit de l'inauguration de cette voie nouvelle faite avec la plus grande pompe; célébrés par les poètes, ces embellissements sont une date dans l'histoire de la Rome moderne, une médaille en a consacré le souvenir.

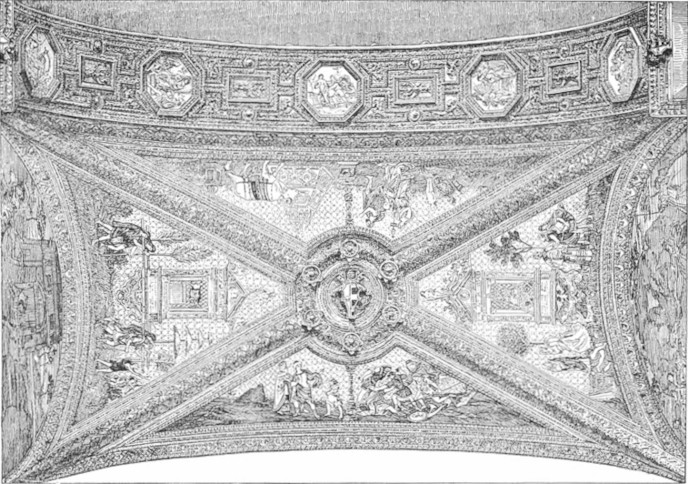

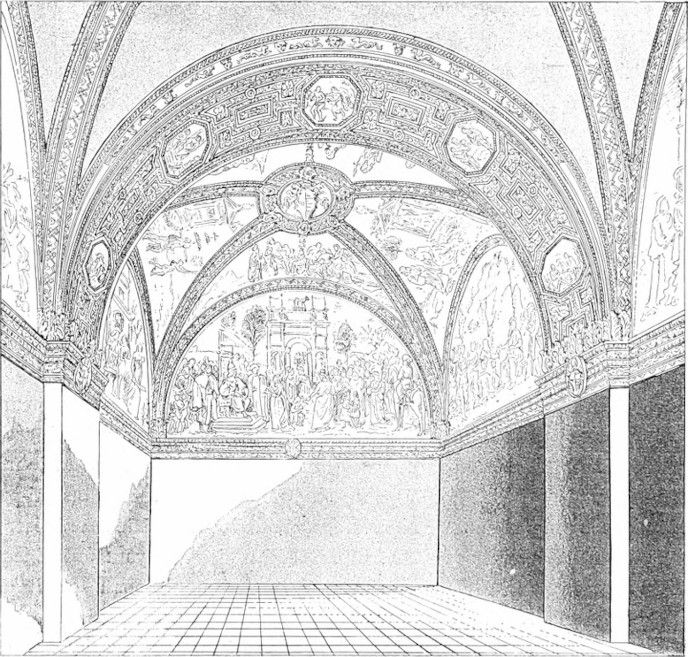

ANAL C ان LA DES L'UNE VOUTE TRAVÉES PROJECTION . DES SAINTS SALLE . d'Isis d'Osiris Histoire LA et DE

LES APPARTEMENTS BORGIA. 33 L'ensemble des constructions du Vatican dues à Alexandre a pris le nom d'Oedes Borgiæ : la partie personnelle au pontife est toujours désignée dans les Diarii et dans les dépêches contemporaines sous le nom de Palazzo Vaticano; c'était la demeure habituelle d'Alexandre VI, et, ce qu'on sait moins, mais ce que nous démontrerons, c'était aussi la résidence privée de César quand il Manuscrits Bibliothèque des Pontificaux Appartements Π Π T Cour de la Sentinelle Chapelle Sixtine Inscriptions Cour du Belvédère VI V des lerie Π Ga IV Cour du 11 III 1

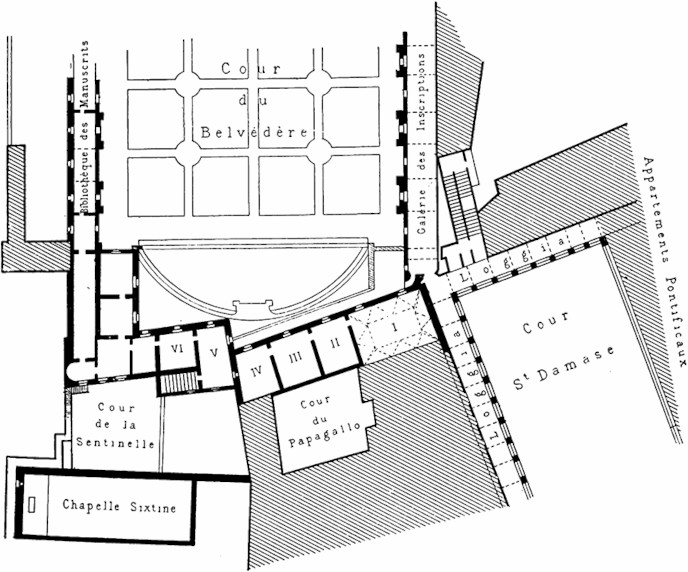

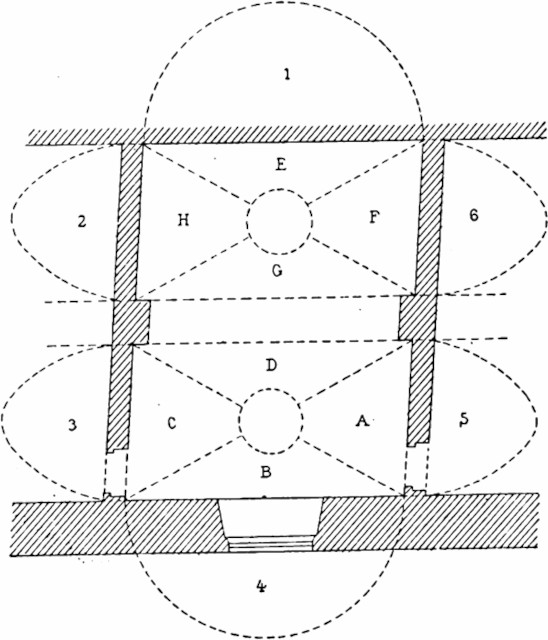

Les Appartements Borgia avec un Fragment du Plan du Vatican (I, II, III, IV, V, VI).

Papagallo a Loggia Cour habitait le Vatican. Ces Oedes Borgiæ occupent dans le plan général de l'édifice l'espace compris entre les Loges dites de Raphaël et la cour de la Sentinella, la cour du Belvédère et la cour du Papagallo. L'appartement se trouve donc précisément au-dessous des Stanze de Raphaël ; l'ensemble se compose de six salles : les quatre premières, auxquelles on accède par une porte à l'angle des Loges et de la longue galerie des inscriptions(la Lapidaria) offrent de l'unité dans leur plan, et leur construction primitive date de Nicolas V; les deux autres, qui les complètent, font saillie dans la cour du Belvédère et n'ont point permis de Π 5 。 1 St Damase 34 LES MONUMENTS DES BORGIA. faire du carré un rectangle parfait; elles font partie de la Tour Borgia, construite par Alexandre VI, qui vient buter fortement le Palazzo Vaticano du xv° siècle. Ces six pièces qui constituent encore aujourd'hui un ensemble habituel lement désigné sous le nom d'Appartements Borgia prennent toutes leur jour sur la cour du Belvédère ; au temps d'Alexandre, des portes pratiquées dans l'une des salles permettaient de sortir sur une vaste Ringhiera, large galerie découverte, régnant tout du long de la construction, d'où le pontife et le Sacré Collège tout entier pouvaient assister aux cérémonies, aux fonctions et aux diver tissements dont ce vaste emplacement était le théâtre. L'appartement occupe tout le premier étage, les Stanze occupent le second. Les salles se commandent, comme celles des Stanze elles-mêmes, aussi Léon X a-t-il fait projeter sur la cour du Belvédère une galerie fermée portée sur des consoles. L'examen attentif des murailles, leur caractère architectural qui manque d'unité, l'arc aigu se com binant avec les lignes droites de la Renaissance, les écussons de Nicolas V encore visibles à l'extérieur à grande hauteur, d'autres, et les plus nombreux, aux armes d'Alexandre VI, quelques-uns aussi de Pie II, enfin ceux de Léon X apposés par lui lors de sa prise de possession de la partie des Stanze, joints àcertains profils d'une ampleur superbe, à des moulures magnifiques, aux lourdes consoles aux grands gestes qui portent les balcons : tout nous parle à la fois du Rossellino, de l'Alberti et du Bramante, et nous dit à n'en point douter qu'Alexandre VI n'a fait que s'approprier, de 1492 à 1494, l'œuvre de Nicolas V et de ses successeurs. Le pontife est venu, il a modifié à son gré ces diverses salles, il en a décoré les intérieurs, et les a marqués de son sceau comme plus tard Léon X allait le faire pour les Stanze. Si, des Oedes Borgiæ, il ne restait que le fameux TorrioneBorgia, dont le nom revient si souvent dans les écrits du temps, la Sala dei Papi, et les murs de l'appartement Borgia, ce serait assez pour appeler sur cette partie de l'édifice l'intérêt de l'historien et de l'archéologue; mais Alexandre VI, qui eutpeude loisirs et ne fut certainement ni un Mécène comme Pie II, ni un enthousiaste de l'art comme Jules II etLéon X, a appelé à lui pourorner sa demeure Bernardino Betti, le dernier des quattrocentisti, et les appartements Borgia sont devenus un sanc tuaire d'art, le plus réservé, le moins connu, le moins visité et le plus digne de l'être. Cet ensemble d'œuvres du Pinturicchio a moins d'unité qu'on ne le croit à première vue; mais il est digne à la fois d'un peintre, d'un poète, d'un scul LES APPARTEMENTS BORGIA. 35 pteur et d'un décorateur chez qui domine le sentiment de l'harmonie générale, et en face de ses compositions tout imprégnées de l'atmosphère d'idolâtrie qui se dégage des poètes latins, panégyristes d'Alexandre et de César, les Porcari, Michele Ferno, Francesco Uberti, qui ont créé le culte du bœuf de l'écusson des Borgia , on se demande s'il n'y avait pas à côté de l'artiste un de ces poètes lau réats, thuriféraires à gages, auxquels les princes italiens du xv° siècle demandaient l'Invenzione à laquelle l'artiste allait donner la forme et la vie. Le jour oùJules II entra pour la première fois dans les appartements Borgia, après la mort d'Alexandre, il lança contre ces voûtes une imprécation terrible dont l'histoire a gardé le souvenir, et ordonna d'en sceller les portes ; après Della Rovere quelques pontifes ont voulu ignorer cette demeure et n'en ont jamais franchi le seuil, d'autres en firent un musée ou les vouèrent à un usage utilitaire en en défendant l'entrée : aujourd'hui Léon XIII vient d'en ordonner l'appro priation en demandant un projet de restauration, prélude probable de la décision libérale qui les ouvrira à l'étude. Le jour où ce sera un fait accompli, on verra s'évanouir la légende créée par Vasari ; l'auteur des Vite n'a jamais dû franchir le seuil des appartements Borgia puisqu'il nous a décrit, dans les compositions, le pontife Alexandre agenouillé aux pieds de la Vierge sous les traits de l'impudique Julie Farnèse, alors que la superbe effigie du Pinturicchio nous représente Borgia les mains jointes, la mitre à ses pieds, prosterné devant le Sauveur qui sort du tombeau dans sa gloire. Avant d'entrer dans les appartements, recherchons si les salles qui les com posent, auxquelles les fresques qui en font le principal ornement enlèvent le caractère utilitaire que comportent la vie quotidienne et lavie privée, étaient sim plement des appartements d'apparat, ou s'ils furent réellement témoins des faits tragiques qui se rattachent à la vie d'Alexandre VI, de son existence intime et des scènes licencieuses dont il est impossible aujourd'hui de contester l'authenticité. Dans le plan général du Vatican, la chapelle Sixtine est le centre autour duquel tout gravite; tout à fait au nord sont les Musées, le jardin della Pigna, le Braccio Nuovo, les Bibliothèques, les Galeries, la Cour du Belvédère, c'est-à dire le Vatican ouvert à la foule, consacré à l'étude, le Vatican moderne enfin. Au midi, là où s'élevait l'ancienne Basilique, soudées à Saint-Pierre de Rome, se trouvent la chapelle Sixtine, les chapelles particulières, la Pauline, San Lorenzo, 36 LES MONUMENTS DES BORGIA. les chambres du Papagallo, tout un ensemble témoin des cérémonies, des fonc tions, des offices quotidiens du rite, des conclaves, des consécrations, des réceptions de prélats et des ambassadeurs. C'est là qu'au xv° siècle les pontifes successifs avaient choisi leurs appar tements privés. Sixte V devait abandonner cette partie de l'édifice trop basse et privée d'air, et, se portant franchement au midi, achevant d'abord Les Loges, œuvre de Jules II, élever dans la cour San Damaso le palais massif qui écrase la façade de Saint-Pierre. Alexandre VI à son avènement avait donc construitle Torrione, mis en com munication avec les murs de Nicolas V, et relié le tout à la Sixtine et à Saint Pierre. Entre la Sixtine et sa propre résidence, s'étendait la partie du Papagallo où, tous les jours, à toute heure il était appelé; on y consacrait les évêques, on y recevait les prélats, on y ouvrait la bouche aux cardinaux. Les souverains, les princes, les grands capitaines, les visiteurs illustres y étaient admis au baise ment des pieds; la salle du Paramentum était à portée, on y recevait et on y dépouillait les vêtements pontificaux. Si nul historien n'a pu nous montrer Alexandre et César agissant dans le cadre du Vatican, on peut du moins, en sui vant jour par jour les fameux Diarium de Burckardt (auquel il faudra toujours revenir pour cette période), et en le corroborant par les dépêches parallèles et simultanées envoyées aux divers princes par leurs résidents à Rome, voir le souverain pontife vaquer à ses offices dans cette partie de l'édifice. On acquerra ainsi, par des désignations nettes, fréquentes, qui, restées les mêmes s'appliquent aux mêmes lieux, la conviction que les Appartements Borgia étaient bien le théâtre de la vie quotidienne d'Alexandre VI. Le 29 juin 1500, le bruit de la mort d'Alexandre VI, tué par l'écroulement d'un plafond dans le Palazzo Vaticano, courut dans toute la ville de Rome et y causa une incroyable rumeur qui fut bientôt apaisée par des proclamations dans les divers quartiers de la ville. Nous avons trois récits de l'accident qui se complètent mutuellement et se corroborent : le récit du maître des cérémonies d'Alexandre d'abord (à sa date dans son Diarium); la chronique de Jean d'Auton, chronique contemporaine du plus haut prix pourtout ce qui concerne l'époque; une dépêche de Francesco Cappello secrétaire de la seigneurie de Florence, résident à la courpontificale et adressée le jour même aux Magnifiques du conseil de la Balia ; enfin un bref du pape lui-même à son ambassadeur à Venise.

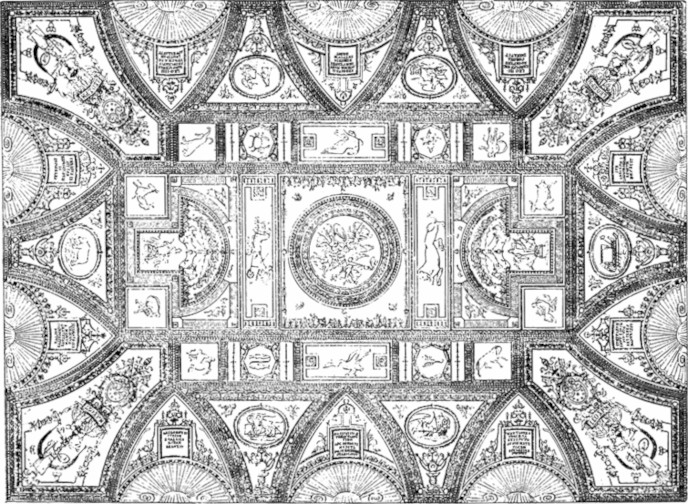

XPME LEOXPIR SA VIT 1111 IN INPIDELZ DICTVS PLUTION ANTTOR COMPOSITYS BANIFICA AMORVM CRAVITATE TRBANTS NICOLATS-11 DEDIT VIKIMON INITIVM IMMUTANDI PONT SVINIS SERGIVSI 24 জজজজজ MAG LEOXP DONAVIT CORONA RO UMPERI CAR LEOI 3 SAR RONIPATITS TOMACELLEN ARC ALIRIANI MYNITA REL LEOXPM 1 BOULESTAR TIL LA DES SALLE du de de del Jean Véga Plafond d'Udine POKIUT Projection Pierino Décoration ADRIANO-1 HAS LONGOBARDOR STEPMANTE RESPEDES FONTLOVE MANURELIT DRPECIT ATABILIVIT PONTIFES .

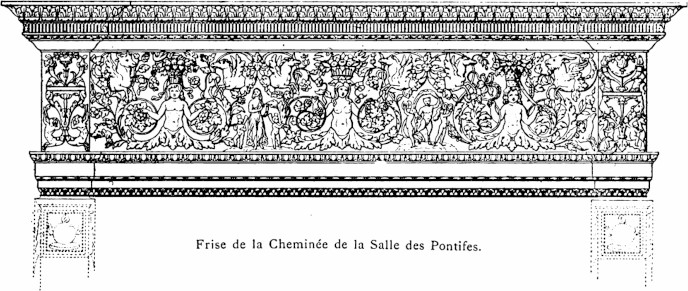

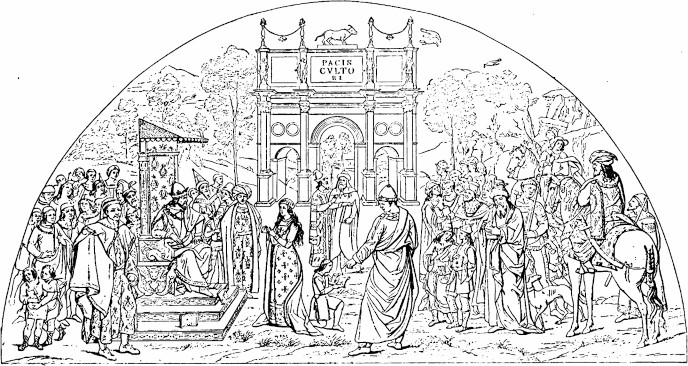

LES APPARTEMENTS BORGIA. 37 Un orage terrible avait éclaté sur la ville, le pape était dans ses appartements du Palais du Vatican, dans La salle des Pontifes : il s'apprêtait à donner audience à Antonio Pallavicini, cardinal de Sainte-Praxède. Onvenaitde sonner les vêpres ; Alexandre n'avait encore auprès de lui que le cardinal de Capoue et Gaspar Poto son camérier secret; sentant unfroid vif et un ventviolentqui entraient par les fenêtres, le pape donna l'ordre de les fermer.A peine le cardinal et Poto arri vaient-ils au pied de la muraille, un effroyable tumulte se produisit et une pous sière épaisse qui les aveugla leur cacha tout autour d'eux. Ils s'élancèrent vers les portes en criant àceux qui les gardaient : « Le pape est mort! » et rentrés dans la salle nevirentqueruines etdécombres ; deux poutres du plafond,encore scellées au mur par un côté, leur cachait le pontife qu'ils avaient laissé assis sur son trône au-dessus duquel s'élevait le dais. Ils allèrent à lui, et le trouvèrent encore assis mais disparaissant sous les étoffes et recouvert d'un pan d'une tapisserie encore attachée à la muraille.Alexandre essayait faiblement de sedégager; le sang coulait de deux blessures qu'il avait reçues au crâne, un grand clou déchirait le bras droit, deux doigts de la main droite étaient ensanglantés. Le pape atterré ne pouvait proférer une parole : il semblait avoir perdu connaissance; le cardinal et Poto eurent toutes les peines du monde à le faire sortir de cette espèce de niche formée par les poutres dont la position oblique l'avaient préservé de la mort; enfin onle dressa sur sespieds et ilputsetraîner jusqu'à la chambre voisine, qui était la sienne. Pendant ce temps-là on prévenait les cardinaux et on annon çait au peuple que le Saint Père venait d'échapper à lamort. Après avoir examiné l'état réel du pontife, on constata que les clous de la charpente avaient déchiré les chairs, mais qu'il n'était pointgravement atteint; on se borna à le saigner, et, dès le lendemain soir, il pouvait dicter un Bref adressé à Angelo Leonini à Venise, en lui donnant tous les détails de l'accident. Cependant on s'était rendu compte de ce qui s'étaitpassé; latempête avait renversé une cheminée monumentale qui for mait au-dessus des appartements une sorte de campanile, et la masse énorme, en tombant sur la toiture de l'appartement supérieur (La Stanza même où plus tard Raphaël peignit Le triomphe de Constantin) l'avait brisée, projetant les maté riaux sur le plancher qui cédait et tombait à son tour dans la salle des Pontifes. Lorenzo Chigi, cardinal de Sienne, qui se trouvait à l'étage supérieur, avait été frappé à mort avec trois autres personnes : Giovanni Chelli, un florentin, et quelques autres, parmi lesquels plusieurs espagnols « de peu d'importance > 38 LES MONUMENTS DES BORGIA. avaient été blessés. Le lendemain même, furent célébrées à Saint-Pierre les funérailles du cardinal défunt et on ensevelit ses restes dans les caveaux du Vatican¹ . La dépêche de l'envoyé de Florence, qui est très renseigné parce qu'il y a des florentins parmi les victimes, et qui écrit lejour même, a pour nous cette impor tance, qu'en désignant très nettement le théâtre de l'accident, elle nous révèle du même coup que l'étage au-dessus de l'appartement Borgia était la demeure pri vée du duc deValentinois en 1500. Déjà entré dans le siècle et prince français, César était donc installé dans le « Palazzo Vaticano » près de son père le pontife, précisément dans les Stanze dites aujourd'hui « de Raphaël ». C'est un fait nou veau acquis à l'histoire; nous ver rons plus tard comment Alexan dreVI, les jours où César recevait, passait du premier étage au se cond. Capello désigne le lieu de l'accident sous le nom de « La

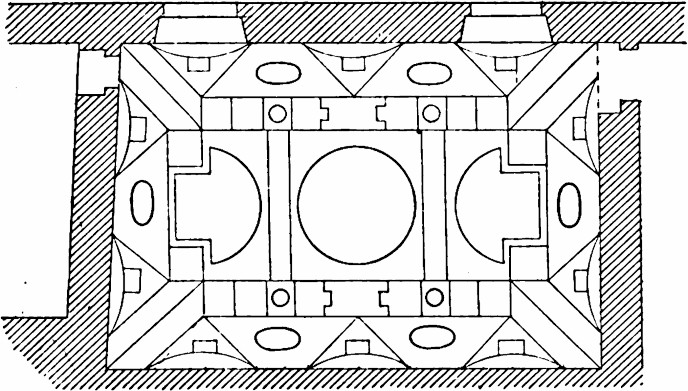

Plan de la Salle des Pontifes, avec Projection du Plafond.